Europa

Die Jenischen Europas sind erwacht

Seit einigen Jahren mehren sich die Stimmen von Jenischen sowie von Aktivistinnen und Aktivisten, die den Anliegen dieses Volkes Gehör verschaffen wollen. Vertreten sie je nach Herkunft auch verschiedene Anliegen oder setzen sie andere Schwerpunkt, ist doch allen Stimmen der Ruf nach Anerkennung gemeinsam. Anerkennung im alltäglichen Verkehr, Anerkennung als kulturelle Kraft und schliesslich: politische Anerkennung als Minderheit.

Der Buchbeitrag aus einem österreichischen Jahrbuch gibt einen Überblick über die Anerkennungsbestrebungen der Jenischen in der Schweiz und in ganz Europa. «Die Sterne hängen nicht zu hoch: Zur Anerkennung der Jenischen in der Schweiz und in Europa». Buchbeitrag von Daniel Huber und Willi Wottreng in: Gaismair-Jahrbuch 2021. Hg: Hussl, Elisabeth / Haselwanter, Martin / Schreiber Horst. Thema «Ohne Maske». Studienverlag, Innsbruck. (S. 96–102)

Bilder der ersten «Zigeuner»

In den Anfängen des 17. Jahrhunderts schuf der lothringische Zeichner, Kupferstecher und Radierer Jacques Callot (1592–1635) Bilder von Menschen, die damals «Zigeuner» genannt wurden und heute als «Roma» bezeichnet werden, obwohl sich möglicherweise nach heutigen Begriffen auch Sinti oder Jenische unter ihnen befanden. Callots Bilder stützten sich auf eigene Anschauung. Er war als Zwölfjähriger von zu Hause in Nancy ausgerissen und hatte sich einer Gruppe solcher Menschen angeschlossen, um mit ihnen nach Rom zu gelangen.

Ein Gerichtsprozess in Giessen 1726 – Bild eines sozialen Kampfes

Zwischen 1500 und 1800 sollen im Deutschen Reich etwa 150 Edikte zur Verfolgung und Vertreibung von «Zigeunern» erlassen worden sein. In etwa dem gleichen Zeitraum bildeten sich sogenannte Räuberbanden, die links und rechts des Rheins lebten, wo sie sich in den Wäldern, Sümpfen und Bergtälern versteckten. Diese «Banden» waren in Wirklichkeit eher Verwandtschaftsnetze von Familien, die sich auch ausserhalb der Gesetze durchkämpften. Es gab Gruppen aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und solche aus den Niederlanden. Und es gab eine verzweigte lothringisch-hessische sogenannte «Räuberbande». Anfang des 18. Jahrhunderts eskalierten die Auseinandersetzungen zwischen Obrigkeit und als «Räuberbanden» bezeichneten Familienverbänden; einen Höhepunkt erreichten sie 1726 mit einem Monsterprozess in Giessen im heutigen Bundesland Hessen. 28 Personen wurden vor Gericht gestellt, Männer und Frauen. Untenstehend ein ausführlicher Bericht dazu.

«Vor 300 Jahren: Im Krieg mit der Obrigkeit. Ein Monsterprozess gegen Sinti und Jenische in Deutschland». Text für «Scharotl», März 2023. Von Willi Wottreng

Die angeschuldigten Männer und Frauen. Keine stolzen «Räuber» waren es, sondern ärmlich gekleidete Personen aus dem Volk. Viele waren miteinander verwandt. (Bild aus: Johann Benjamin Weissenbruch: Ausführliche Relation Von der Famosen Ziegeuner-, Diebs-, Mord- und Rauber-Bande, Welche Den 14. und 15. Novembr. Ao. 1726. zu Giessen durch Schwerdt, Strang und Rad, respective justificirt worden. Leipzig/Frankfurt 1727. (Abrufbar im Internet unter: https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/113269/126)

Elsass-Lothringen als wichtiges Herkunftsgebiet

Jenische führen ihre Herkunft heute noch oft zurück auf Vorfahren im Raum Elsass-Lothringen. Das Herzogtum Lothringen, das Elsass, aber auch die angrenzenden Gebiete, etwa die Pfalz, waren Fluchtorte für Randständige und Verfolgte. Denn das Fürstentum Lothringen lag am Rand von zwei grossen Reichen, Deutschland und Frankreich, oder eben dazwischen. Dort, wo die Zentralmächte schwächer waren und man Verfolgungen eher ausweichen konnte. Zugleich waren da Grenzverläufe, welche die Fürsten unmöglich bewachen konnten.

«Die Zigeuner, die heute in Frankreich leben, stammen zu einem sehr grossen Teil von Familien, die sich während Jahrzehnten in den Nordvogesen versteckt hatten, in der ganzen Region von Bitsch und Baerenthal wie in der Region Forbach», schreibt ein Anthropologe. (Alain Reyniers: Tsiganes et Voyageurs. Identité, rapport au voyage, économie, éducation et rapport à l’école dans le contexte de la société contemporaine. Vortrag vom 12. Februar 2003. Vortragstext auf: https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00089314/document, S. 5, abgerufen am 13. Mai 2025)

Bild links: Eine Darstellung des Elsässer Künstlers Martin Schongauer (geboren um 1445/1450 in Colmar, Elsass; gestorben am 2. Februar 1491 in Breisach am Rhein). Der Kupferstich wird in Museen betitelt mit «Bauernfamilie auf einer Landstrasse» oder «Familie auf dem Weg zum Markt» oder auch «Bauernfamilie beim Auszug zum Markt». Laut Auskunft der Verantwortlichen im Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ist das Bild von Schongauer selbst nicht betitelt worden. Es ist also Sache der Betrachtenden, zu sehen, was dargestellt ist. Es könnte eine reisende Händlerfamilie sein.

Bild rechts: Karte von Lothringen aus dem Jahr 1756. Das Bild zeigt anschaulich, wie verzettelt das Gebiet war, mit Grenzen, die nicht zu verteidigen waren. Es macht verständlich, dass das Herzogtum Lothringen auch geografisch ein idealer Ort war, wohin man sich flüchten und von wo man sich allenfalls auch wieder entfernen konnte. (Aus Wikipedia, französisch, Stichwort «Herzogtum Lothringen». Carte de la Lorraine et du Barrois dans laquelle se trouvent la Généralité de Metz et autres enclaves. Dressée pour la lecture du Mémoire de M. Durival l’ainé et dédiée au Roy de Pologne Duc de Lorraine et de Bar, Robert de Vaugondy, 1756.)

Deutschlands Jenische fordern die Anerkennung

In Deutschland gibt es grosse Gemeinschaften der Jenischen, ganze Dörfer und Städte sind von ihnen geprägt. Ichenhausen, Singen und verschiedene weitere Ortschaften. Die Aktivisten und Aktivistinnen der Jenischen fordern die Anerkennung der Jenischen als nationale Minderheit, dies auch gestützt auf das Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten.

Versammlung im Schloss Ichenhausen an einem Jenischen Kulturtag des Zentralrates der Jenischen Deutschlands. Die Mehrheit der Anwesenden sind Jenische.

Österreichs Jenische zeigen ihre Kultur

Österreichs Jenische, einst abschätzig «Karner» und anderswie genannt, treten heute selbstbewusst auf. 2021 gründeten Aktivistinnen und Aktivisten den Verein «Jenische in Österreich». Der «Jenische Kulturtag» in Innsbruck ist eine international besuchte Kulturveranstaltung.

Interview mit einem Jenischen an einem Kulturtag in Innsbruck. (Bild Radgenossenschaft)

- Österreichs Jenische, eine Selbstdarstellung Ein Bericht über die Situation der Jenischen in Österreich, gehalten von einer jenischen Aktivistin vor dem Roma-and-Travellers-Forum ADI-ROM in Strassburg 2024.

- Artikel über Österreichs Jenische «Kneisesch, Gadsche, d’Jenischen?» (=Verstehst du, Sesshafter, die Jenischen?). Artikel von Nina Horaczek in der Wiener Wochenzeitung «Falter», Nr. 35/2024.

Ein jenisches Archiv in Österreich

Österreichs Jenische und Aktivistinnen/Aktivisten der «Initiative Minderheiten Tirol» haben im Internet ein reiches jenisches Archiv aufgebaut, das Recherchen zu Kultur, Politik und Geschichte vor allem im Raum Tirol enthält. Es dokumentiert aber auch die Bemühungen um die Anerkennung der Jenischen als Volksgruppe in Österreich.

Link zum Jenischen Archiv:

www.jenisches-archiv.at

Bild links: Der restaurierte Händlerwagen eines Karners. Präsentiert an einem der Jenischen Kulturtage, die von der Initiative Minderheiten Tirol organisiert werden. (Bild Radgenossenschaft)

Bild rechts: Zwei österreichische Jenische im Gespräch. Am fünften Jenischen Kulturtag, veranstaltet von der Initiative Minderheiten Tirol im Ort Sautens 2020.

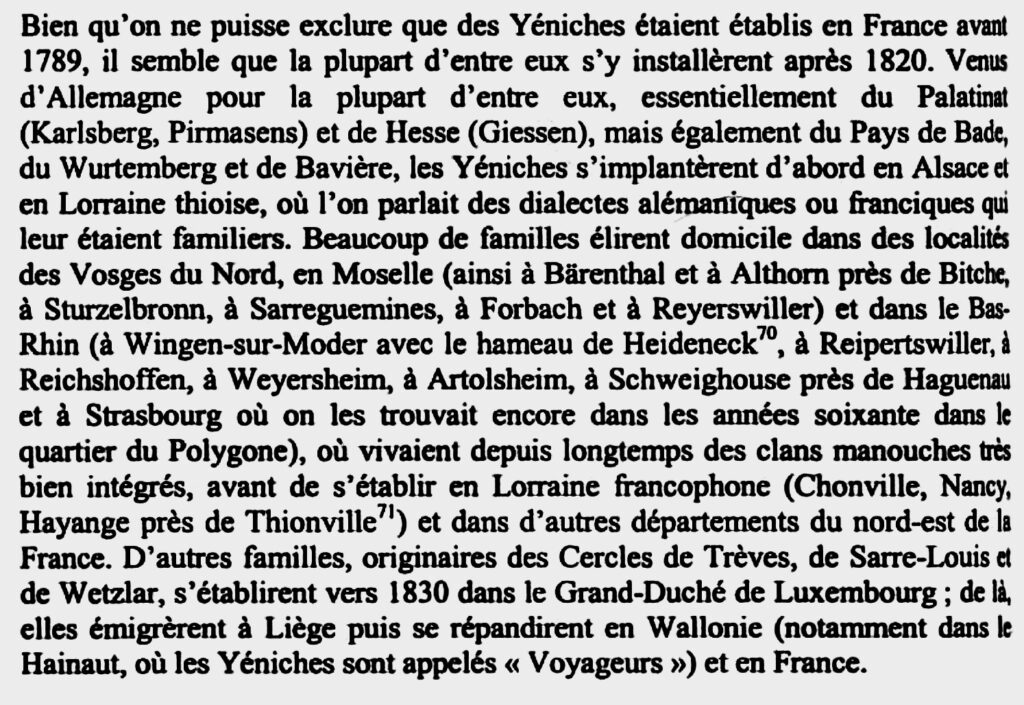

Frankreichs «Gens de voyage»

Das offizielle Frankreich, das keine Ethnien kennt, spricht von «Gens de voyage», also Reisenden. Die Menschen selbst bezeichnen sich als «Yéniches», «Sinté» oder auch «Manouches» – eine Gruppe der Sinti –, und als «Roms». Eine der grössten Gemeinschaften von Jenischen findet sich heute in der Auvergne in Zentralfrankreich. Nach Alain Reyniers – siehe Zitat in der rechten Spalte – bilden die Jenischen die bedeutendste Gruppierung unter Frankreichs «Gens de voyage».

Ein Abschnitt über Frankreichs Jenische aus dem lesenswerten Buch von Christian Bader. (Quelle Christian Bader: «Yéniches: Les derniers nomades d’Europe: Suivi d’un lexique yéniche-français et français-yéniche». Paris, L’Harmattan, 2007, ISBN 978-2-296-03675-8)

- Selbstdarstellung von Lora und «Gribs» über Jenische und Sinti in Strassburg 2024 Was sie bewegt, erklärten zwei Musiker – Lora Yéniche und der Sinto Gribs – in einem Beitrag vor dem Leitungsteam des Roma-and-Traveller-Forums (ADI-ROM) des Europarates in Strassburg im Jahr 2024. Erklärung von Lora Yéniches und von Gribs (deutsch und französisch).

Die «Mercheros» in Spanien

Die spanischen «Mercheros» sind der mündlichen Überlieferung nach aus Kesselflickern – Vorläufern heutiger Jenischer – hervorgegangen, die im 15. Jahrhundert aus deutschsprachigen Regionen nach Spanien migrierten. Vermutlich ist die Bezeichnung «Mercheros» verwandt mit dem jenischen Wort merchern, das bei süddeutschen Jenischen bekannt ist und so viel wie übervorteilen heisst. Andere Deutungen sehen die Herkunft des Begriffs in den spanischen Wörtern «mercados» (dt. Märkte/Handel) oder «mercería» (dt. Kurzwarenhandel).

Eine Website von Mercheros:

www.mariamerchera.wordpress.com

Die Luxemburger «Lakerten»

In jedem Land oder sogar in jeder Region variiert das Selbstverständnis der Jenischen, wie auch die Bezeichnung variiert. Luxemburger Jenische nennen sich «Lakerten». Die Bezeichnung ist abgeleitet vom Leintuch.

- Eine Geschichte der Luxemburger Jenischen «Das Selbstverständnis unserer Art. Ein Statement der Lakerten». Verfasst von: Jenische Bruderschaft der Lakerten «Kochemer Loschen», 6. Januar 2020. (Erhalten von Oliver Kayser, Luxemburg)

«Skojer» in Dänemark

In Dänemark gibt es Volksgruppen, die den Jenischen verwandt sind. Manche nennen sich selber «Skojer», manchmal «Tattare» oder auch «Natmansfolk» (Nachtvolk), abschätzig etwa auch «Kjeltringer». Jütland mit seiner ausgedehnten Heidelandschaft war einer der Lebensräume, wo die «Skojer» sich ansiedelten, die dann von der Schafzucht und dem Wanderhandel lebten. Dahin wurden Menschen oft zwangsdeportiert.

«Helenes Hus» in der Nähe der Stadt Herning ist eines der übriggebliebenen Häuser einer kleinen Siedlung, wohin Menschen verbannt wurden. Heute ist es ein kleines Museum – und ein Kraftort. Das Bild zeigt Helenes Hus links und eine rekonstruierte Hütte, die verschiedenen Zwecken dient, im Hintergrund. (Foto Radgenossenschaft)

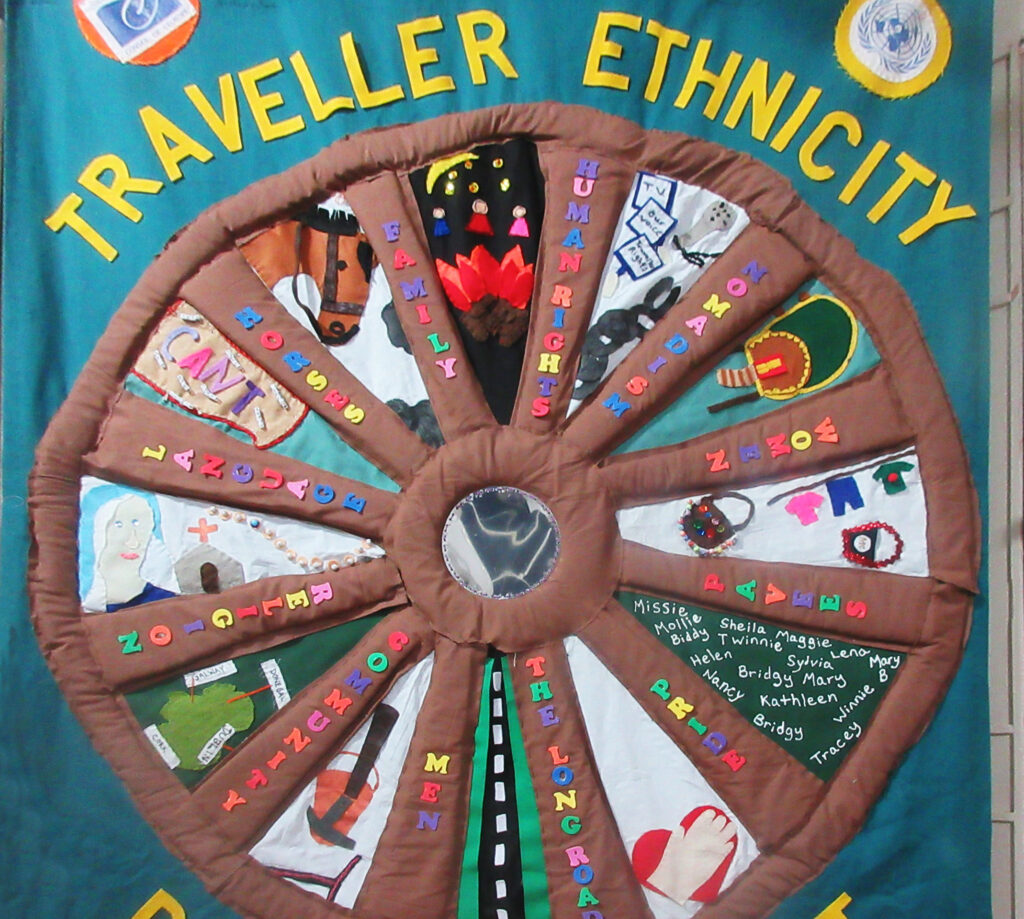

Reisende und «Travellers» in anderen Ländern

Manche Jenische in Deutschland nennen sich einfach «Reisende». In Schweden und Norwegen ist von «Resendafolket» die Rede. In den Niederlanden bezeichnen sich Gruppen als «Woonwagenbewoners». In Irland sind die «Travellers» 2017 als ethnische Minderheit anerkannt worden. In Schottland sind Familienzerreissungen bei den Travellers oder auch «Tinkers» als kultureller Genozid angeprangert.

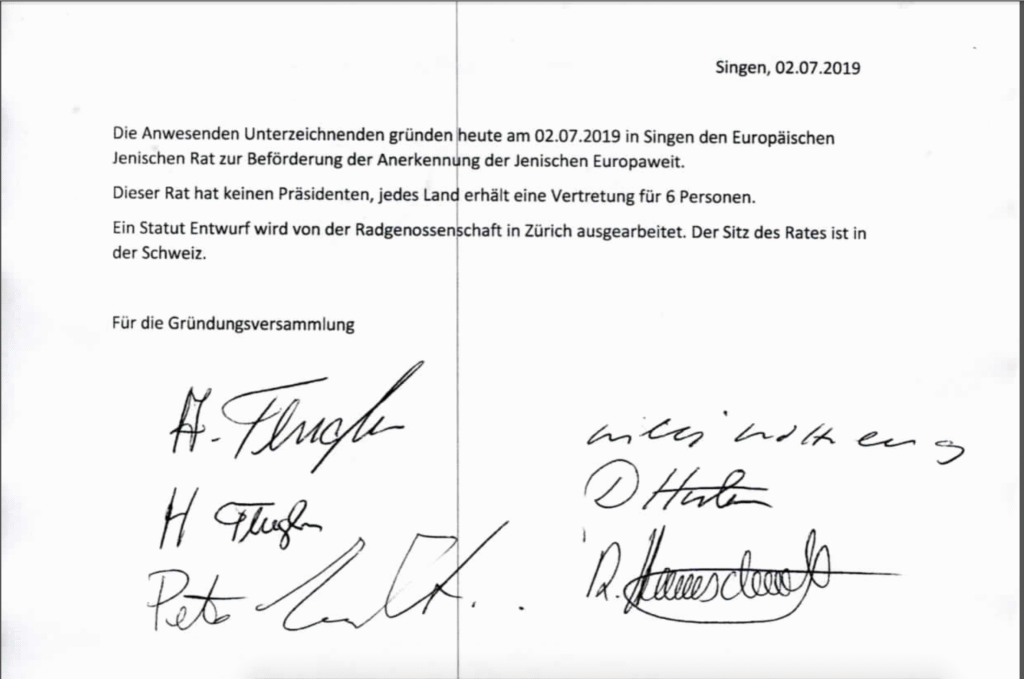

Der Europäische Jenische Rat – ein transnationales Netzwerk

Der Europäische Jenische Rat, ein Netzwerk von Jenischen und Aktivisten oder Aktivistinnen aus ganz Europa, wurde 2019 gegründet. 2024 verlangte diese transnationale Initiative anlässlich eines Besuchs in Strassburg, dass der Europarat die Jenischen wirklich zur Kenntnis nehme, ihnen auf Augenhöhe begegne und beitrage zu deren Anerkennung als Volksgruppe europaweit und in den einzelnen europäischen Ländern.

Delegierte des Europäischen Jenischen Rates präsentieren sich am 14. Mai 2024 in Strassburg. (Oben)

Die Gründungserklärung des Europäischen Jenischen Rates von 2019, mittlerweile ein historisches Dokument. (Unten)

- What we are, Präsentation des Europäischen Jenisches Rates 2024, englisch Presentation of the European Yenish Council in Strasbourg 2024. Die Intervention des Sprechers des Europäischen Jenischen Rates in Strassburg 2024.

- Was wir sind, Präsentation des Europäischen Jenischen Rates, deutsch Intervention des Europäischen Jenischen Rates vor dem Komitee für Roma and Travellers (ADI-ROM) in Strassburg 2024.

- Ce que nous sommes, Präsentation des Europäischen Jenischen Rates, französisch Présentation du Conseil Européen Yémiche à Strasbourg 2024, devant le Comité pour les affaires des Roms et des Voyageurs ADI-ROM.

- Statuts du Conseil Européen Yéniche avec signatures «Les Yéniches sont un peuple européen». Statuts du Conseil Yéniche Européen. Présentation du Conseil Yéniche Européen à Strasbourg 2024.

Europas Jenische in der bildenden Kunst

Viele Künstlerinnen und Künstler haben Roma zum Thema genommen. Meist als zerlumpte «Fahrende» oder «fesche Tänzerin». Jenische waren offenbar weniger inspirierend. Hier seien einige Bilder von Jenischen zusammengestellt, die sich nach unserer Kenntnis in europäischen Museen finden. Die Redaktion dankt für Hinweise auf weitere Gemälde.

Bildergalerie, von links nach rechts:

Bitte in eines der Bilder klicken, um die ganze Bildergalerie zu sehen.

Eine wandernde Gruppe von Hans Smidth. Der Däne Hans Ludvig Smidth (1839–1917) hat sich auf nicht romantische Weise mit Menschen einer Volksgruppe in Jütland befasst, die sich «Skojer» nennen. Ein Ausschnitt aus einem Gemälde, das sich in einer Sammlung in Herning befindet. (Bild Radgenossenschaft, 2025)

«Die Kartenleserin». Eine Darstellung ohne romantischen Zierrat. Möglicherweise eine Jenische. Gemalt 1935 von Hans Jüchser aus Dresden. (Aus einer Ausstellung im Stadtarchiv Dresden)

Scherenschleifer unterwegs. Giovanni Giacometti (1868–1922), der frühe Meister aus der Künstlerdynastie Giacometti im Bergell, malte 1891 diesen «Scherenschleifer». (Bild aus Wikipedia, gemeinfrei)

Porträt einer Frau namens «Margaret». Der Maler Adrian Columb porträtiert Travellers aus Irland. Die Figuren sind aus dem Leben gegriffen. Es sind Gesichter von Nachbarn und Freundinnen in der Gegend von Askeaton, wo er wohnt. Weitere Werke sind auf seiner Website zu sehen: adriancolumb.com. (Aus «Scharotl» Dezember 2021, mit Dank an den Künstler)

Mundharmonikaspieler. Der spanische Maler Ignacio Zuloaga (1870–1934), der manche romantisierten «Zigeuner» oder «Zigeunerinnen» gemalt hatte, porträtierte in einer zurückhaltenden und berührenden Malart einen Strassenkehrer, in dem sich ein Angehöriger einer spanischen jenischen Volksgruppe sehen lässt. (Aus einer Ausstellung im Museo de Bellas Artes, Bilbao 2019)

Expressionistische Landschaft. Gens de voyage ohne bestimmte ethnische Zugehörigkeit sind erkennbar auf dem Gemälde des Schweizers Fredy Fehr: «Landschaft bei Sanary sur Mer». Gemalt 1956. (Foto und Bild Privatsammlung)

Bub in seiner Kammer. Ernst Spichiger, Jenischer aus der Schweiz (1951–2020), malte dieses autobiografisch geprägte Bild eines Verdingbuben in seiner Kammer, der seine freundliche Alltagsmaske an die Wand gehängt hat und seine Lieblinge im Arm hält. (Bild und Foto aus einer Privatsammlung)

Romed Mungenast, ein Pionier

Ein Porträt

Romed Mungenast im Ort Zams bei Landeck, wo er aufgewachsen ist. Porträt aus dem Jahr 2001 (Aufnahme 1990er Jahre, Foto Willi Wottreng)

- Nachruf auf Romed Mungenast in der «NZZ am Sonntag» Romed Mungenast – Ein Nachruf unter dem Titel «Schinagln bis pegersch». («NZZ am Sonntag», 12. März 2006, gekürzt)

Yul Brynner, Filmschauspieler, der sich als Rom verstand

Ein Porträt

Der Filmschauspieler Yul Brynner (mit seiner legendären Glatze) mit weiteren Vertretern der Internationalen Romani-Union am Sitz der UNO in New York. Lesend mit Brille: Jan Cibula. (Ohne Datum, ca. 1980er Jahre)

- Notizen über Yul Brynner, redaktionelle Zusammenstellung 2025 Yul Brynners Verbindungen zu Roma und Jenischen. (Eine Zusammenstellung von Notizen)

Mariella Mehr, Aktivistin und grosse Schriftstellerin

Ein Porträt

Mariella Mehr am Vorstandstisch anlässlich der Gründungsversammlung der Radgenossenschaft 1975 im Berner Restaurant «Bierhübeli». (Foto Rob Gnant / Bildrechte Rob Gnant / Radgenossenschaft)

Mariella Mehr als Jeanne d’Arc. Karikatur von Max Läubli, erschienen in der Radgenossenschafts-Zeitschrift «Scharotl» Nr. 2/1986. (Bildrechte: Radgenossenschaft)

- Abdankungsrede der Radgenossenschaft für Mariella Mehr Würdigung der Radgenossenschaft an der Abdankung der Schriftstellerin Mariella Mehr, Zürich Sihlfeld, 14. Oktober 2022.

Robert Huber – Verdingbub, Politiker und Präsident der Radgenossenschaft

Ein Porträt

Quellenhinweis: „Zigeunerhäuptling. Vom Kind der Landstrasse zum Sprecher der Fahrenden – Das Schicksal des Robert Huber. Orell Füssli Verlag, Zürich 2010. ISBN 978-3-280-06121-3.

Robert Huber präsentiert das alte jenische Metier des Schirmflickens an einer Kulturveranstaltung in Diessenhofen 1986. (Bildarchiv Radgenossenschaft)

- Nachruf auf Robert Huber Würdigung des Minderheitenpolitikers Robert Huber bei der Abdankung in Zürich Altstetten, 2. Dezember 2016 durch den Geschäftsführer der Radgenossenschaft.

- Robert Huber, eine wissenschaftliche Kurzbiografie Robert Huber im Historischen Lexikon der Schweiz HIL.

Unter dem Nationalsozialismus – Völkermord an Roma und Sinti

Die Nationalsozialisten haben Roma und Sinti systematisch in die Vernichtung geschickt und ermordet. Jenische wurden unter verschiedenen Titeln wie etwa «arbeitsscheu» oft ebenfalls erfasst. Die institutionelle Rahmengeschichte, die zu den Verfolgungen geführt hat, kann in ihrer ganzen Breite hier nur angedeutet werden: Eugenische Vision und Verblendung, erbbiologische Forschungen, Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Deutschland 1933, Rassenhygienische und Bevölkerungsbiologische Forschungsstelle. Die genaue Zahl der Opfer dieses Völkermords ist nicht bekannt. Nach unterschiedlichen Schätzungen geht sie jedenfalls in die Hunderttausende. Angesichts der Tragweite des Themas und der Tiefe der Tragödie verweisen wir hier auf die mittlerweile grosse Zahl von Darstellungen, die im Internet zu finden sind. Es gibt einen traurigen Schweizbezug in diesen Geschehnissen: Auguste Forel, Josef Jörger von der Klinik Waldhaus, Ernst Rüdin, Psychiater und NSDAP-Mitglied, Robert Ritter, Eva Justin – sie alle haben ideelle und praktische Vorarbeit geleistet oder mitgewirkt, Letztere beide waren verantwortlich tätig an der Rassenhygienischen Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamtes.

Stolpersteine für Jenische

Für Jenische, die in Deutschland und anderen Ländern unter dem Nationalsozialismus ermordet wurden, werden mehr und mehr Steine der Erinnerung – «Stolpersteine» – gesetzt. Stellvertretend für viele werden hier zwei Beispiele geschildert.

Bild oben links: Stolpersteinsetzung für den aus Schaffhausen stammenden Jenischen Philippe Gidemann 2021 im elsässischen Neuf-Brisach / Neu-Breisach. (Bild Radgenossenschaft)

Bild oben rechts: Ankunft der Familienmitglieder, Fahnenträger und öffentlichen Würdenträger aus Anlass der Stolpersteinsetzung für Philippe Gidemann. (Bild Radgenossenschaft)

Bild unten: Stolpersteine, gesetzt in Tuttlingen (Deutschland) für Angehörige der Familie Berger, Vater Josef Berger und Sohn Franz Berger, die im KZ Mauthausen umgebracht wurden. (Foto Angela Lenhart, Facebook) «Nach Zigeunerart umherziehende Personen» war eine Umschreibung für die facettenreiche Bevölkerungsgruppe der Jenischen. Es sollte nicht der einzige Stempel sein, der ihr Schicksal festschrieb. Hinzu kamen später Ausdrücke wie «Zigeunermischlinge» oder «Arbeitsscheue». Der Himmler-Erlass war eine Grundlage für die Erfassung, Deportation und Ermordung vieler Roma, Sinti und eben auch Jenischen.

- Himmlers Erlass zur Bekä¤mpfung der Zigeunerplage Am 8. Dezember 1938 verschickte der oberste Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler ein Rundschreiben betreffend «Bekämpfung der Zigeunerplage». Darin hiess es: «Ich ordne deshalb an, dass alle sesshaften und nicht sesshaften Zigeuner sowie alle nach Zigeunerart umherziehenden Personen beim Reichskriminalpolizeiamt» – der Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens – «zu erfassen sind.»

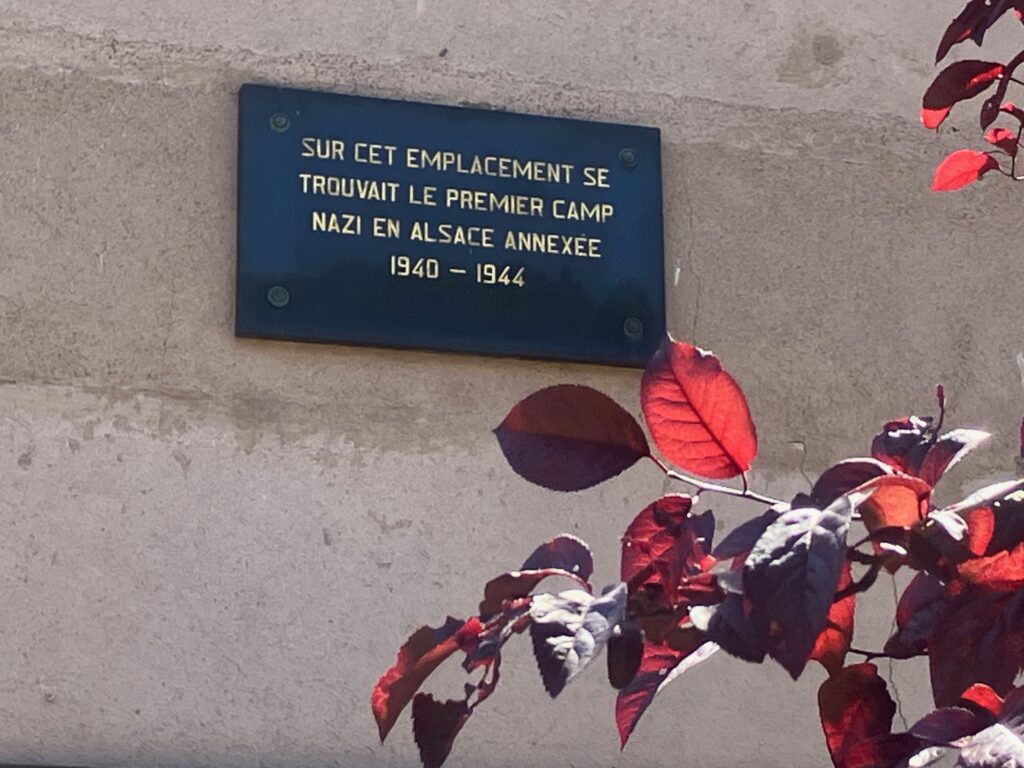

Eine Mauer der Erinnerung in Frankreich

In Frankreich, das in den Jahren des Zweiten Weltkriegs besetzt worden war, wurden die Jenischen, Sinti und Roma unter dem Untertitel «Gens de voyage» von den Nationalsozialisten und ihren Zudienern verfolgt. Eine Gruppe von Jenischen betreibt heute systematische Recherchen darüber.

Eine Selbstdarstellung des Vereins «DE-MAVIE»:

«Devoir de Mémoire aux Voyageurs Internés et leurs Enfants, DE-MAVIE, setzt sich für die Anerkennung der Verantwortung Frankreichs für die Internierung und Deportation der französischen Nomaden während des Ersten und Zweiten Weltkriegs ein.

Unser Verein besteht aus Nachkommen der Familien von internierten oder deportierten Fahrenden (Jenische, Manouches, Sinti).

Unser Ziel ist es, selbst über unsere Familien zu sprechen, Akteure unserer Geschichte zu sein und nicht passive Zeugen von Klischees und dem, was man über uns zu wissen glaubt.

Unsere Ziele:

– Unseren Ehemaligen das Wort geben und ihre Zeugnisse sammeln.

– Durch die im Laufe der Jahre gesammelten Zeugnisse und die Reflexionen, die sie begleitet haben, zur Bereicherung des historischen Wissens beitragen, unsere Familienerinnerungen in das kollektive Gedächtnis integrieren, um das Trauma auf Distanz halten zu können, Beruhigung zu bringen, jedem Mut und Hoffnung zu geben.

– Nachforschungen über unsere internierten und deportierten Familien anstellen.

– An Projekten mit anderen Vereinigungen, Gedenkinstitutionen oder Historikern teilnehmen.

– In schulischen Kreisen intervenieren.

Wir sind Vermittler der Erinnerung!

Der Vorstand des Vereins DE-MAVIE»

(Quelle: Zugeschickt vom Vorstand, Übersetzung aus dem Französischen, 2024)

Das Lager Schirmeck-Vorbruck im Elsass. Es galt als sogenanntes «Sicherungslager» und diente zur «Erziehung» und «Germanisierung» der Internierten. Der jenische Philipp Gidemann, der auf dieser Website porträtiert ist, wurde dahin gebracht. (Aufnahmen der heutigen Situation, mit Zufahrts-Bahngeleisen und Fabrikationsstätten, die nach dem Krieg zu Wohnhäusern umfunktioniert worden sind; Bildbericht der Radgenossenschaft)

Die tragische Geschichte des Ernst Lossa

2016 erschütterte ein Film viele Zuschauer. «Nebel im August» schilderte auf der Basis eines Romans das Schicksal eines Halbwaisen aus der Minderheit der Jenischen, Ernst Lossa. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden sein Vater, zwei Brüder des Vaters und andere Verwandte 1939 von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager KZ Dachau gebracht. Gemäss der nationalsozialistischen Rassenlehre wurden sie als «nach Zigeunerart umherziehende Landfahrer» verfolgt.

Ein Gedicht sagt mehr als tausend Worte

Eine der berührendsten künstlerischen Darstellungen zum Völkermord an Roma und Sinti ist zugleich auch eine der kürzesten. Ein Gedicht des jüdischen Schriftstellers Moses Rosenkranz (1904–2003):

Nachdem sie in den Schlot geschoben

des Kesselflickers jüngsten Sohn

erschien er quicklebendig oben

und machte jauchzend sich davon

Quelle: Moses Rosenkranz, «Die Moritat vom entflogenen Sinti-Knaben», aus: Moses Rosenkranz: Bukowina, Gedichte 1920–1997, Gedichte S.74)