Sinti/Roma

Die Volksgruppen der Sinti und Roma

Sinti und Roma sind eigenständige Volksgruppen. Man muss Gruppen von Menschen so nennen, wie sie selber heissen wollen: «Jenische» eben, und «Roma», und «Sinti». Es gibt keinen Dachbegriff, der alle Angehörige dieser Minderheiten, die auch im realen Leben nicht einfach identisch sind, umfassen würde. Mit dem richtigen Namen angesprochen zu werden, bedeutet für die Menschen Anerkennung. Er gibt ihnen die Würde, die sie haben wollen, und er schützt sie vor abschätzigen Fremdbezeichnungen.

Sinti

Sinti sind eine grosse europäische Volksgruppe, in der Schweiz sind sie die kleinste und am wenigsten bekannte Minderheit der drei Gruppen und zählen wenige tausend Menschen. In der Westschweiz bezeichnen sie sich auch als «Manouches» (ausgesprochen: Manusch, mit Betonung auf der zweiten Silbe). Viele Sinti-Familien leben seit Generationen in der Schweiz. Die meisten pflegen die fahrende Lebensweise. Im Winter sind sie meist auf einem Standplatz, im Sommer sind sie im Wohnwagen unterwegs. Es gibt Freundschaften und Ehen mit Jenischen.

Besonders ausgeprägt bei der Kultur der Sinti ist die Pflege des Familienlebens, weil der familiäre Zusammenhalt für eine kleine Minderheit der wichtigste Schutz ist.

Sinti sind vor Hunderten von Jahren aus einer grossen Wanderbewegung entstanden, die ihre ersten Anfänge im heutigen Indien hat. Manche sagen darum, dass die Sinti eine Gruppe der Roma darstellen würden. Viele Sinti sind damit nicht einverstanden und bestehen darauf, dass sie als Sinti eine selbständige Minderheiten-Volksgruppe seien.

Quelle: «Jenische–Sinti–Roma. Zu wenig bekannte Minderheiten in der Schweiz». Hg. Arbeitsgruppe «Jenische–Sinti–Roma». Münster Verlag, Zürich 2023. (ISBN 978-3-907301-54-8)

Eine Empfehlung zu den Sinti in Deutschland: Dotschy Reinhardt: «Gypsy. Die Geschichte einer grossen Sinti-Familie», Scherz Verlag, Frankfurt 2008. (ISBN 978-3-502-10190-1)

Wurzeln und Wandel, Sinti sehen sich selbst

In der Schweiz leben rund 30 000 Personen jenischer Herkunft und einige Hundert Sinti. Bereits seit Anfang des 14. Jahrhunderts wurden Hinweise dokumentiert auf Gruppen mit fahrender Lebensweise, die damals als «Zigeuner» bezeichnet wurden. Sinti und Jenische sind keine Fremden oder Zugewanderten, sondern seit vielen Jahrhunderten Teil der Schweizer Gesellschaft. Sie sind seit vielen Generationen in der Schweiz beheimatet und haben die Schweizer Kultur massgeblich mitgestaltet.

Ein Text von Carmen Al-Zein Minster, Sintezza und Mitglied der Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende.

Hannikel, 1787 hingerichtet, Abkömmling von Sinti und Jenischen

Eine ungewöhnliche Biografie – mehr bittere Realität als Räuberromantik. Mit Szenerien in Süddeutschland und in der Schweiz,

Hannikel im Gefängnis (Ausschnitt), Ölgemälde von Unbekannt.

- Jakob Reinhard, genannt Hannikel Biographische Notizen zu Jakob Reinhardt, genannt «Hannikel», eine redaktionelle Zusammenstellung

Roma

Die Geschichte der Roma in Europa beginnt im Süden Europas. Man nimmt an, dass Roma ursprünglich aus Indien hergewandert sind und schon vor dem 14. Jahrhundert im heutigen Griechenland gelebt haben. Von dort haben sie sich in ganz Europa niedergelassen.

In Westeuropa sind Roma-Gruppen seit mindestens 600 Jahren beheimatet.

Es gibt je nach Schätzungen acht bis zwölf Millionen Roma in Europa. In keinem Land stellen sie die Mehrheit der Bevölkerung dar. Aber zusammen bilden sie die grösste Minderheit in Europa. Wobei sie sich nach Besonderheiten in der Sprache, der Traditionen, der Religion, der Berufe unterscheiden und sich in vielfältige Gruppen unterteilen. Man zählt heute in Europa rund 50 verschiedene Gruppen von Roma. Die «Kalderasch» waren ursprünglich Kupferschmiede; die «Lovara» waren Pferdehändler.

In der Schweiz wird die Zahl der Roma heute auf 50 000 bis 80 000 Menschen geschätzt. Sie sind gut integriert und in allen Berufssparten vertreten. Die Vorstellung, dass Roma heimatlos in Europa umherziehen würden, ist ein Klischee der Mehrheitsbevölkerung. Schätzungsweise gerade einmal ein Prozent aller Roma reist zeitweise im Wohnwagen von Ort zu Ort, um ihren Beruf auszuüben.

Von Frühling bis Herbst bereisen Roma-Gruppen aus dem Ausland die Schweiz. Es sind schätzungsweise ein paar hundert Wohnwagen jedes Jahr. Die meisten Familien kommen in die Schweiz, um einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Hier haben sie meist auch einen fixen Kundenstamm aufgebaut. Einzelne Familien kommen auch, um hier Familienfeste zu feiern. Die Schweiz ist wegen der zentralen Lage in Europa geeignet dafür

Quelle: «Jenische–Sinti–Roma. Zu wenig bekannte Minderheiten in der Schweiz». Hg. Arbeitsgruppe «Jenische–Sinti–Roma». Münster Verlag, Zürich 2023 (ISBN 978-3-907301-54-8)

Die Sprache Romanes oder Romani

Romanes oder Romani heisst die Sprache der Roma. Sie ist mit dem altindischen Sanskrit und andern Sprachen verwandt. Sprachanalysen zeigen, dass die Vorfahren der Sinti und Roma vor 1300 den Nordwesten Indiens aus unterschiedlichen Gründen verlassen haben und sich auf ihren Wanderungen längere Zeit in Persien, Armenien und im Byzantinischen Reich aufgehalten haben.

Im Romanes gibt es unzählige Dialekte und Sprachunterschiede je nach Region und Menschengruppe. Solange eine Sprache vor allem mündlich benutzt wird und keine Standardschriftsprache geschaffen ist, bleibt das so.

Doch alle Dialekte haben eine gemeinsame Grammatik. So stiftet Romanes Gemeinsamkeit, Identität. Die Sprache wird zum gemeinsamen Raum, wo die Heimat fehlt.

Websites der europäischen Roma-Gemeinschaften

Die Geschichte der Roma und Sinti ist unendlich viel reichhaltiger, als sie auf dieser Website dargestellt werden kann, die sich auf die Jenischen konzentriert. Im Sinn weiterführender Hinweise publizieren wir hier eine sorgfältige Auswahl von Internet-Links zu Websites, die über Geschichte und Kultur dieser Ethnien Auskunft geben.

Weitere Links finden sich unter den einzelnen Themen.

Yul Brynner, Filmschauspieler, der sich als Rom verstand

Ein Porträt

Der Filmschauspieler Yul Brynner (mit seiner legendären Glatze) mit weiteren Vertretern der Internationalen Romani-Union am Sitz der UNO in New York. Lesend mit Brille: Jan Cibula. (Ohne Datum, ca. 1980er Jahre)

- Notizen über Yul Brynner, redaktionelle Zusammenstellung 2025 Yul Brynners Verbindungen zu Roma und Jenischen. (Eine Zusammenstellung von Notizen)

Unter dem Nationalsozialismus – Völkermord an Roma und Sinti

Die Nationalsozialisten haben Roma und Sinti systematisch in die Vernichtung geschickt und ermordet. Jenische wurden unter verschiedenen Titeln wie etwa «arbeitsscheu» oft ebenfalls erfasst. Die institutionelle Rahmengeschichte, die zu den Verfolgungen geführt hat, kann in ihrer ganzen Breite hier nur angedeutet werden: Eugenische Vision und Verblendung, erbbiologische Forschungen, Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Deutschland 1933, Rassenhygienische und Bevölkerungsbiologische Forschungsstelle. Die genaue Zahl der Opfer dieses Völkermords ist nicht bekannt. Nach unterschiedlichen Schätzungen geht sie jedenfalls in die Hunderttausende. Angesichts der Tragweite des Themas und der Tiefe der Tragödie verweisen wir hier auf die mittlerweile grosse Zahl von Darstellungen, die im Internet zu finden sind. Es gibt einen traurigen Schweizbezug in diesen Geschehnissen: Auguste Forel, Josef Jörger von der Klinik Waldhaus, Ernst Rüdin, Psychiater und NSDAP-Mitglied, Robert Ritter, Eva Justin – sie alle haben ideelle und praktische Vorarbeit geleistet oder mitgewirkt, Letztere beide waren verantwortlich tätig an der Rassenhygienischen Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamtes.

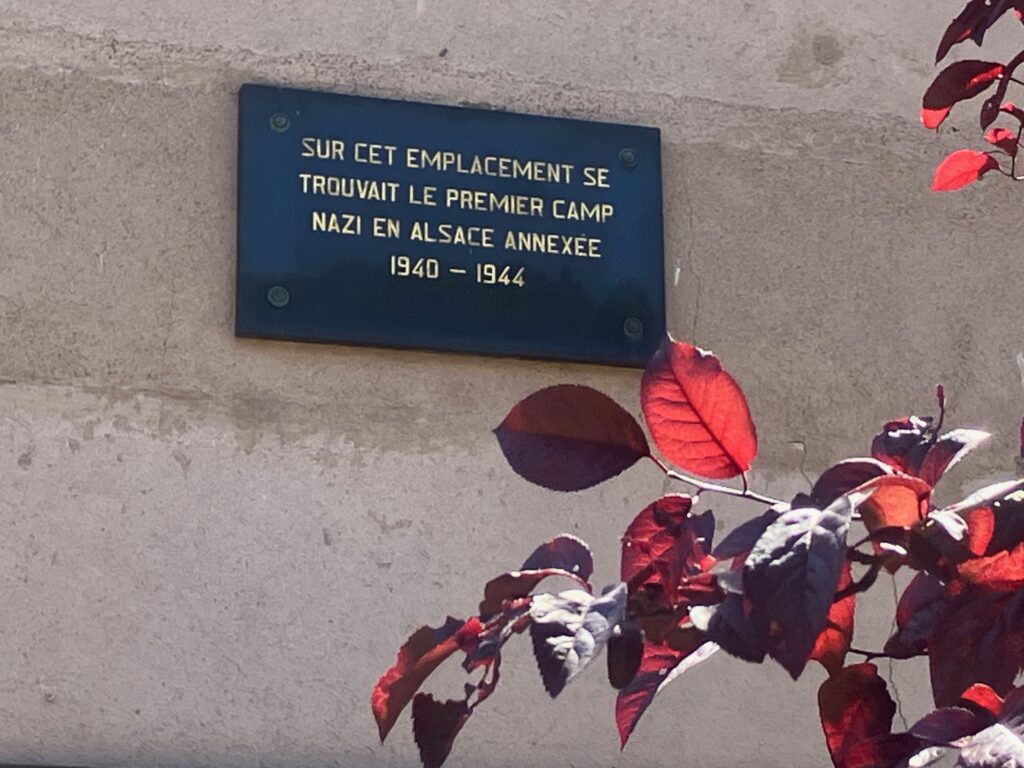

Eine Mauer der Erinnerung in Frankreich

In Frankreich, das in den Jahren des Zweiten Weltkriegs besetzt worden war, wurden die Jenischen, Sinti und Roma unter dem Untertitel «Gens de voyage» von den Nationalsozialisten und ihren Zudienern verfolgt. Eine Gruppe von Jenischen betreibt heute systematische Recherchen darüber.

Eine Selbstdarstellung des Vereins «DE-MAVIE»:

«Devoir de Mémoire aux Voyageurs Internés et leurs Enfants, DE-MAVIE, setzt sich für die Anerkennung der Verantwortung Frankreichs für die Internierung und Deportation der französischen Nomaden während des Ersten und Zweiten Weltkriegs ein.

Unser Verein besteht aus Nachkommen der Familien von internierten oder deportierten Fahrenden (Jenische, Manouches, Sinti).

Unser Ziel ist es, selbst über unsere Familien zu sprechen, Akteure unserer Geschichte zu sein und nicht passive Zeugen von Klischees und dem, was man über uns zu wissen glaubt.

Unsere Ziele:

– Unseren Ehemaligen das Wort geben und ihre Zeugnisse sammeln.

– Durch die im Laufe der Jahre gesammelten Zeugnisse und die Reflexionen, die sie begleitet haben, zur Bereicherung des historischen Wissens beitragen, unsere Familienerinnerungen in das kollektive Gedächtnis integrieren, um das Trauma auf Distanz halten zu können, Beruhigung zu bringen, jedem Mut und Hoffnung zu geben.

– Nachforschungen über unsere internierten und deportierten Familien anstellen.

– An Projekten mit anderen Vereinigungen, Gedenkinstitutionen oder Historikern teilnehmen.

– In schulischen Kreisen intervenieren.

Wir sind Vermittler der Erinnerung!

Der Vorstand des Vereins DE-MAVIE»

(Quelle: Zugeschickt vom Vorstand, Übersetzung aus dem Französischen, 2024)

Das Lager Schirmeck-Vorbruck im Elsass. Es galt als sogenanntes «Sicherungslager» und diente zur «Erziehung» und «Germanisierung» der Internierten. Der jenische Philipp Gidemann, der auf dieser Website porträtiert ist, wurde dahin gebracht. (Aufnahmen der heutigen Situation, mit Zufahrts-Bahngeleisen und Fabrikationsstätten, die nach dem Krieg zu Wohnhäusern umfunktioniert worden sind; Bildbericht der Radgenossenschaft)

Die Geschichte des Flüchtlings Anton Reinhardt

Der Verein «Stolpersteine Schweiz» plant (2026) die Setzung eines Erinnerungssteins für Anton Reinhardt, der in die Schweiz flüchtete, von der Schweizer Grenzpolizei verhaftet und über das deutsch besetzte Elsass abgeschoben wurde, wo er verhaftet und dann erschossen wurde. Es wird der erste in der Schweiz gesetzte Stein für einen Angehörigen aus der Volksgruppe der Jenischen und Sinti sein.

Polizeifotos von Anton Reinhardt im Schweizerischen Bundesarchiv (Quelle: Schweizerisches Bundesarchiv, Bestand E4264 1985/196, Dossier N24287 «Reinhardt Anton, 10.6.27 Deutschland, alias Bühler Anton (Ausgeschafft)».

(Bild Radgenossenschaft)

Schweizerisches Zentralpolizeibureau + Erkennungsdienst Bern: Erkennungsdienstliche Behandlung des Flüchtlings Anton Reinhardt, Ausschnitt. (Schweizerisches Bundesarchiv, Bestand E4264 1985/196, Dossier N24287 «Reinhardt Anton, 10.6.27 Deutschland, alias Bühler Anton (Ausgeschafft)».

(Bild Radgenossenschaft)

Symbolisch für die nazifreundliche Haltung der Schweiz steht Oberst Eugen Bircher (1882–1956). Hier als Figurine im Festungsmuseum Full-Reuenthal. An einer Versammlung äusserte er sich über (jüdische) Flüchtlinge wie folgt: «Die Emigranten wollen sich bei uns eine wirtschaftliche Position erobern (…) Sie werden ihr Gift ausstreuen. Sie bilden einen Fremdkörper im Volke, der wieder herausgeschafft werden muss.» (Bild Radgenossenschaft; Zitat nach Wikipedia «Eugen Bircher», ohne Quellenangabe)

- Das Schicksal des Anton Reinhardt Auszug aus einem Referat, gehalten an der Jahresversammlung 2024 des Vereins Stolpersteine Schweiz.

Ein Gedicht sagt mehr als tausend Worte

Eine der berührendsten künstlerischen Darstellungen zum Völkermord an Roma und Sinti ist zugleich auch eine der kürzesten. Ein Gedicht des jüdischen Schriftstellers Moses Rosenkranz (1904–2003):

Nachdem sie in den Schlot geschoben

des Kesselflickers jüngsten Sohn

erschien er quicklebendig oben

und machte jauchzend sich davon

Quelle: Moses Rosenkranz, «Die Moritat vom entflogenen Sinti-Knaben», aus: Moses Rosenkranz: Bukowina, Gedichte 1920–1997, Gedichte S.74)