Jenische

Die Jenischen Europas sind erwacht

Seit einigen Jahren mehren sich die Stimmen von Jenischen sowie von Aktivistinnen und Aktivisten, die den Anliegen dieses Volkes Gehör verschaffen wollen. Vertreten sie je nach Herkunft auch verschiedene Anliegen oder setzen sie andere Schwerpunkt, ist doch allen Stimmen der Ruf nach Anerkennung gemeinsam. Anerkennung im alltäglichen Verkehr, Anerkennung als kulturelle Kraft und schliesslich: politische Anerkennung als Minderheit.

Der Buchbeitrag aus einem österreichischen Jahrbuch gibt einen Überblick über die Anerkennungsbestrebungen der Jenischen in der Schweiz und in ganz Europa. «Die Sterne hängen nicht zu hoch: Zur Anerkennung der Jenischen in der Schweiz und in Europa». Buchbeitrag von Daniel Huber und Willi Wottreng in: Gaismair-Jahrbuch 2021. Hg: Hussl, Elisabeth / Haselwanter, Martin / Schreiber Horst. Thema «Ohne Maske». Studienverlag, Innsbruck. (S. 96–102)

Ein europäisches Volk mit vielfältigen Bezeichnungen

Einst wurden sie verfolgt, unter den verschiedensten diffamierenden Bezeichnungen. Heute verstehen sich viele Jenische als Teil eines transnationalen Volkes, das in allen europäischen Ländern vertreten ist und mit den grossen Auswanderungen der Neuzeit auch in andere Länder gelangt ist. Ursprünglich regionale Bezeichnungen wie «Fecker» (in der Schweiz), «Karner» (im österreichischen Tirol), «Lakerten» (in Luxemburg) treten heute mehr und mehr zurück hinter dem gemeinsamen Begriff «Jenische».

Wer sie sind – Who they are – texts for an exhibition of the Radgenossenschaft at the ETH Zurich (in English).

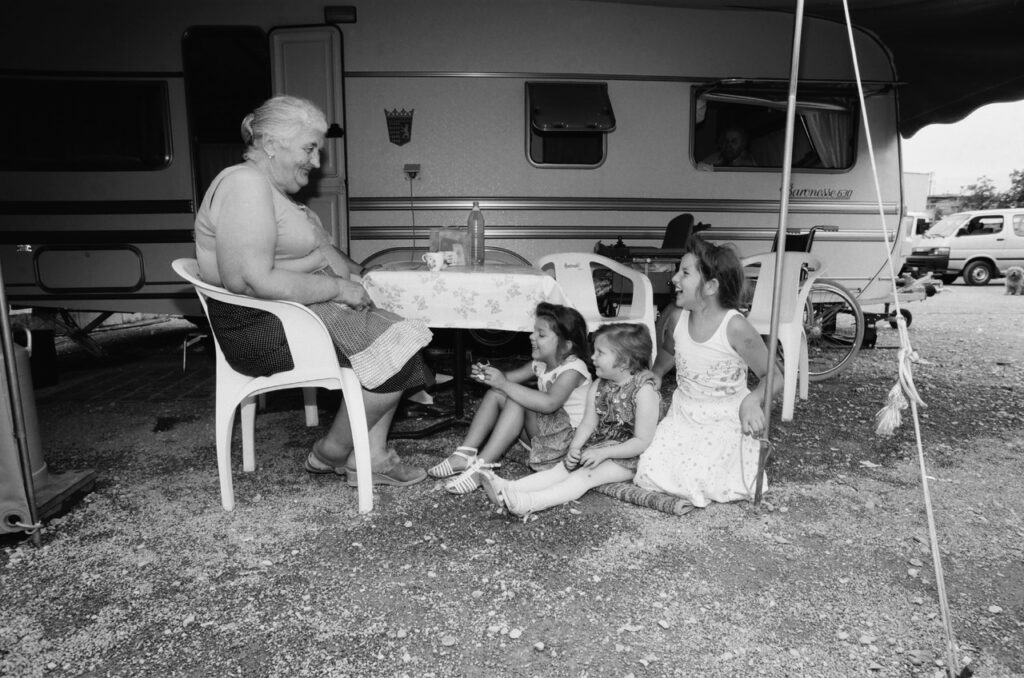

Stadtjenische und Jenische auf der Reise

Die Jenischen werden in der Aussenwahrnehmung mit dem Wohnwagen verbunden. Das ist nicht falsch. Der Wohnwagen ist ein Symbol für die eigene Herkunft und Zugehörigkeit auch für die Jenischen, die nicht auf der Reise sind.

Es gibt seit Langem auch Jenische in den Städten. Oft unsichtbar, weil sie sich gar nicht zeigen wollten. Weil sie untertauchen wollten. Viele leben heute vereinzelt in einer Wohnung wie andere Familien oder Einzelpersonen auch. Sie gehen von dort aus einem sogenannten bürgerlichen Beruf oder auch einem Händlergewerbe nach. Ein Vortrag der Radgenossenschaft geht dem Thema nach.

Woher das Wort «jenisch» kommen könnte

Die Herkunft des Wortes «jenisch» ist nicht gesichert. Oft wird es von einem Roma-Wort hergeleitet. Doch ist es seltsam, sich vorzustellen, dass Jenische sich nach der Sprache einer andern Ethnie benannt haben oder dass sie von der Mehrheitsgesellschaft mit einem Roma-Wort benannt wurden. «Scharotl», die Zeitschrift der Radgenossenschaft, hat eine andere Theorie lanciert: die Herkunft von einem bei den Brüdern Grimm bezeugten Wort «Jenne».

Siehe das untenstehende PDF.

Frühe Spuren der jenischen Sprache

Das Buch «Liber Vagatorum», verfasst etwa 1510 von unbekannten Autoren mit einer Beschreibung sogenannter Bettlertypen, enthält in einer Wörterliste eine grössere Zahl von Ausdrücken, die bei heutigen Jenischen in Verwendung sind. Das Wort «jenisch» selbst ist erstmals 1712 in einem eher humoristischen Werk zur Wiener Gasthauskultur nachgewiesen; mit ihm wurde eine angebliche Geheimsprache der Wiener Kellner bezeichnet. Viele Jenische in der Schweiz betrachten ihre Sprache als Geheimsprache, weshalb hier keine weiteren Ausführungen erfolgen. Die Hinweise auf die ersten Belege sind wichtig, weil sie die Entstehung und Existenz der Jenischen und ihrer Kultur nachweisen.

Bilder der ersten «Zigeuner»

In den Anfängen des 17. Jahrhunderts schuf der lothringische Zeichner, Kupferstecher und Radierer Jacques Callot (1592–1635) Bilder von Menschen, die damals «Zigeuner» genannt wurden und heute als «Roma» bezeichnet werden, obwohl sich möglicherweise nach heutigen Begriffen auch Sinti oder Jenische unter ihnen befanden. Callots Bilder stützten sich auf eigene Anschauung. Er war als Zwölfjähriger von zu Hause in Nancy ausgerissen und hatte sich einer Gruppe solcher Menschen angeschlossen, um mit ihnen nach Rom zu gelangen.

Ein Gerichtsprozess in Giessen 1726 – Bild eines sozialen Kampfes

Zwischen 1500 und 1800 sollen im Deutschen Reich etwa 150 Edikte zur Verfolgung und Vertreibung von «Zigeunern» erlassen worden sein. In etwa dem gleichen Zeitraum bildeten sich sogenannte Räuberbanden, die links und rechts des Rheins lebten, wo sie sich in den Wäldern, Sümpfen und Bergtälern versteckten. Diese «Banden» waren in Wirklichkeit eher Verwandtschaftsnetze von Familien, die sich auch ausserhalb der Gesetze durchkämpften. Es gab Gruppen aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und solche aus den Niederlanden. Und es gab eine verzweigte lothringisch-hessische sogenannte «Räuberbande». Anfang des 18. Jahrhunderts eskalierten die Auseinandersetzungen zwischen Obrigkeit und als «Räuberbanden» bezeichneten Familienverbänden; einen Höhepunkt erreichten sie 1726 mit einem Monsterprozess in Giessen im heutigen Bundesland Hessen. 28 Personen wurden vor Gericht gestellt, Männer und Frauen. Untenstehend ein ausführlicher Bericht dazu.

«Vor 300 Jahren: Im Krieg mit der Obrigkeit. Ein Monsterprozess gegen Sinti und Jenische in Deutschland». Text für «Scharotl», März 2023. Von Willi Wottreng

Die angeschuldigten Männer und Frauen. Keine stolzen «Räuber» waren es, sondern ärmlich gekleidete Personen aus dem Volk. Viele waren miteinander verwandt. (Bild aus: Johann Benjamin Weissenbruch: Ausführliche Relation Von der Famosen Ziegeuner-, Diebs-, Mord- und Rauber-Bande, Welche Den 14. und 15. Novembr. Ao. 1726. zu Giessen durch Schwerdt, Strang und Rad, respective justificirt worden. Leipzig/Frankfurt 1727. (Abrufbar im Internet unter: https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/113269/126)

Elsass-Lothringen als wichtiges Herkunftsgebiet

Jenische führen ihre Herkunft heute noch oft zurück auf Vorfahren im Raum Elsass-Lothringen. Das Herzogtum Lothringen, das Elsass, aber auch die angrenzenden Gebiete, etwa die Pfalz, waren Fluchtorte für Randständige und Verfolgte. Denn das Fürstentum Lothringen lag am Rand von zwei grossen Reichen, Deutschland und Frankreich, oder eben dazwischen. Dort, wo die Zentralmächte schwächer waren und man Verfolgungen eher ausweichen konnte. Zugleich waren da Grenzverläufe, welche die Fürsten unmöglich bewachen konnten.

«Die Zigeuner, die heute in Frankreich leben, stammen zu einem sehr grossen Teil von Familien, die sich während Jahrzehnten in den Nordvogesen versteckt hatten, in der ganzen Region von Bitsch und Baerenthal wie in der Region Forbach», schreibt ein Anthropologe. (Alain Reyniers: Tsiganes et Voyageurs. Identité, rapport au voyage, économie, éducation et rapport à l’école dans le contexte de la société contemporaine. Vortrag vom 12. Februar 2003. Vortragstext auf: https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00089314/document, S. 5, abgerufen am 13. Mai 2025)

Bild links: Eine Darstellung des Elsässer Künstlers Martin Schongauer (geboren um 1445/1450 in Colmar, Elsass; gestorben am 2. Februar 1491 in Breisach am Rhein). Der Kupferstich wird in Museen betitelt mit «Bauernfamilie auf einer Landstrasse» oder «Familie auf dem Weg zum Markt» oder auch «Bauernfamilie beim Auszug zum Markt». Laut Auskunft der Verantwortlichen im Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ist das Bild von Schongauer selbst nicht betitelt worden. Es ist also Sache der Betrachtenden, zu sehen, was dargestellt ist. Es könnte eine reisende Händlerfamilie sein.

Bild rechts: Karte von Lothringen aus dem Jahr 1756. Das Bild zeigt anschaulich, wie verzettelt das Gebiet war, mit Grenzen, die nicht zu verteidigen waren. Es macht verständlich, dass das Herzogtum Lothringen auch geografisch ein idealer Ort war, wohin man sich flüchten und von wo man sich allenfalls auch wieder entfernen konnte. (Aus Wikipedia, französisch, Stichwort «Herzogtum Lothringen». Carte de la Lorraine et du Barrois dans laquelle se trouvent la Généralité de Metz et autres enclaves. Dressée pour la lecture du Mémoire de M. Durival l’ainé et dédiée au Roy de Pologne Duc de Lorraine et de Bar, Robert de Vaugondy, 1756.)

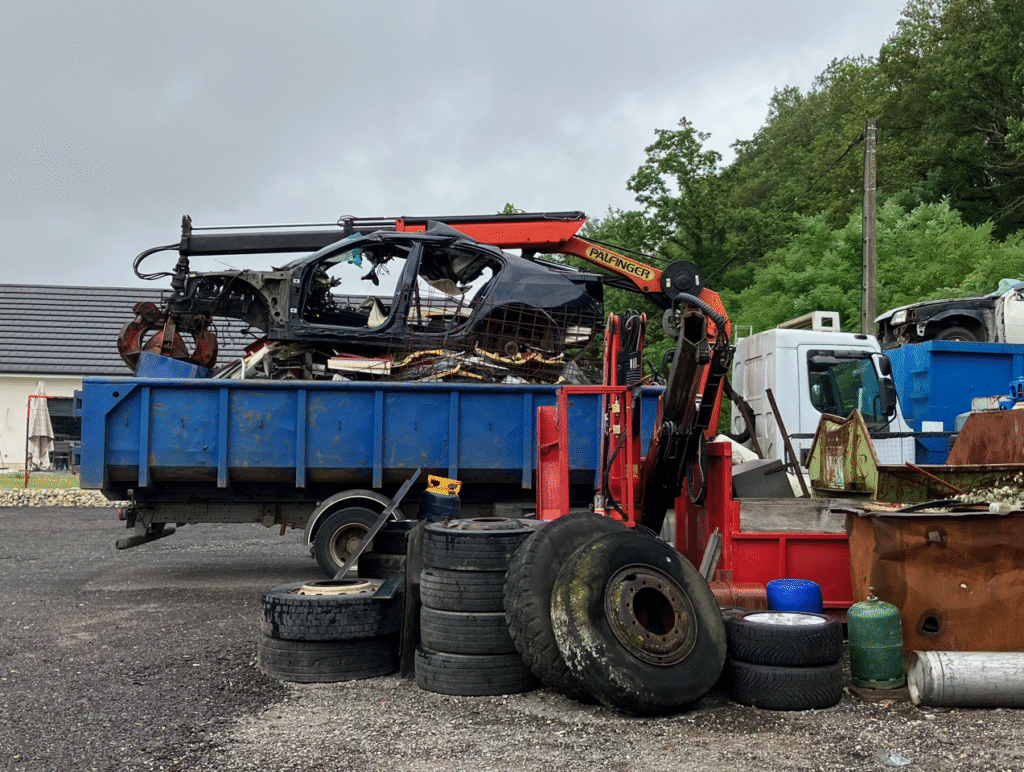

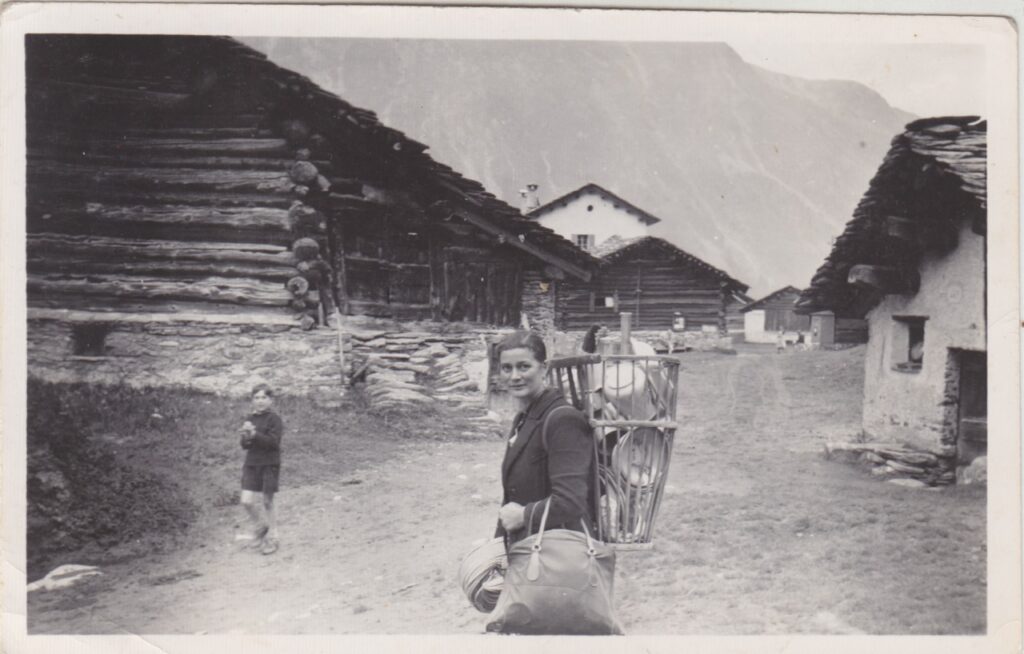

Eine eigene Kultur: Das Händler- und Hausiergewerbe

Die jenische Kultur hat ihre Grundlage in der Wirtschaft. Jenische haben Nischen bedient zwischen Bauern und Bürgern, sie hatten weder Land noch Kapital. Aber sie konnten Güter vermitteln und nebenher auch Nachrichten. Sie zogen mit ihren Waren zu Fuss von Hof zu Hof, später mit Pferd und Wagen, wenn sie es sich leisten konnten. Heute dienen moderne Gefährte dem gleichen Zweck. Die Reise geht so weit, wie es der Markt erfordert. Meist genügt der Binnenmarkt eines Landes, wobei es immer auch Verwandtschafts- und Handelsbeziehungen über die Landesgrenzen hinweg gab und gibt. Viele Kulturmerkmale ergeben sich aus dieser Erwerbsweise: Mobilität, Distanz zu Autoritäten, Bedeutung des Familienzusammenhalts, eigene Sprache.

Bildergalerie – Auf ein Bild klicken und mit Pfeil weiter.

- Ein jenischer Gewerbetreibender beim Hausieren Das Gewerbe hat sich modernisiert, das Hausieren ist geblieben. Der Jenische Pascal Gottier, der Hausrenovationen ausführt, akquiriert Aufträge in einer Strasse. Im jenischen Alltag heisst das «schränze». (2 Min 25). Quelle: Aus dem Dokumentarfilm «Jung und Jenisch», Produktion Dschoint Ventschr, mit Unterstützung der Radgenossenschaft. Regie: Karoline Arn, Martina Rieder, 2010.

Die Familie, der beste Schutz

Es ist nicht bloss eine schöne Rede, wenn Jenische die Wichtigkeit der Familie immer wieder betonen. Eine Volksgruppe, die seit Menschengedenken Ausgrenzung, Verkennung, Abwertung, Verfolgung erlebt hat, namentlich auch von Behördenseite, ist es gewohnt, sich auf die Familie zu stützen.

«Familie» bezeichnet nicht nur die Kleinfamilie mit Eltern und Kindern, sondern schliesst Kindeskinder und Grosseltern, Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen ein: Das umfasst die weitere Verwandtschaft, die Sippe, den Clan, wie immer man das nennen will.

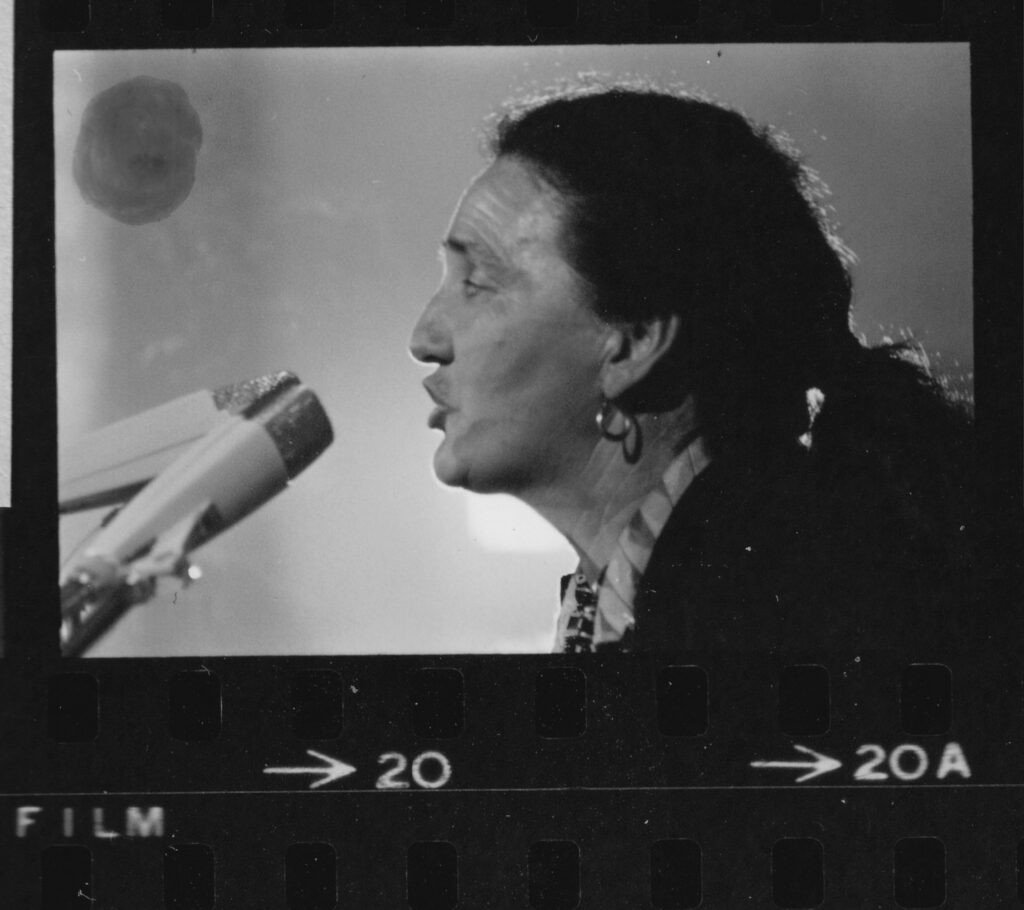

Starke Frauen

Jenische Frauen sind stark. Das ist grundsätzlich so, auch wenn sich viele im Hintergrund halten. Sie halten die Zügel in der Hand. Sie managen die Familie, den Haushalt, die Nachbarschaftsbeziehungen. Und oft die Finanzen, das Entscheidende. Wenn man beispielsweise den Wohnwagen von David Burri und Maria Mehr vom fahrenden «Zigeunerkulturzentrum» in der Schweiz betrat, um ein Geschäft zu erledigen, war es Maria (genannt «Fineli»), die ein Körbchen hervorholte, in dem fein säuberlich Rechnungen und Quittungen aufgeschichtet waren. Viele Frauen überlassen den Männern den öffentlichen Auftritt. Aber es gibt auch solche, die in die Öffentlichkeit gegangen sind, manchmal auf sehr kraftvolle Weise.

Die nebenstehende Galerie fotografierter Frauen könnte auch ganz anders aussehen; wir haben subjektiv aus dem Bildarchiv der Radgenossenschaft ausgewählt. Meist Frauen, die wir einfach gut kennen oder kannten und darum über Bilder von ihnen verfügen. Und nicht präsentierte Frauen bitten wir um Entschuldigung. Es gibt Hunderte anderer, die in ihrem Bereich und auf ihre Art eine gestaltende Rolle spielen. Es gibt Dutzende anderer, die politisch ebenfalls hervorgetreten sind.

Das Feuer, ein sozialer Mittelpunkt

Wenn sich Jenische auf Wiesen, an Waldrändern und auf Durchgangsplätzen trafen, hockten sie zusammen und tauschten Informationen aus, schwatzten, assen, tranken und machten Musik. Dazu gehörte ein wärmendes Feuer. Das gemeinsame Feuer ist nicht einfach ein schönes Bild aus dem Kinderbuch. Es wurde lange gepflegt. So lange, wie es möglich war. Heute ist auf offiziellen Plätzen das offene Feuer meist verboten. So muss der Grill das Feuer ersetzen.

Das Feuer ist nicht nur Teil des Alltags auf den Stand- und Durchgangsplätzen, sondern auch ein Symbol der ganzen Kultur. Feuer hat eine magische Dimension. Darum heisst auch eine Regel: Nie ins Feuer spucken.

Das «Kober» – das Gasthaus als Marktplatz

Hast du etwas zu verkaufen? Willst du als jenischer Händler oder jenische Händlerin etwas kaufen? Willst du Leute treffen? Suchst du die letzten Neuigkeiten? Dann gehst du ins «Kober». Kober ist eine Beiz und mehr als das. Es ist ein vor Wind und Wetter geschützter Marktplatz, der jeden Tag und jeden Abend funktioniert. Jede Stadt hat ihre einschlägigen historischen Beizen, wo Jenische sich seit je zu treffen pflegen. Viele sind allerdings verschwunden. Legendär bleiben in der Schweiz die «Bierhalle» in Chur, die «Rheinkrone» in Cazis, die einstigen Restaurants «Drei Könige» und «Jäger» in Bern, der «Rangierbahnhof», der «Werkhof» und andere im Zürcher Langstrassenquartier, die «Hasenburg» in Basel und viele mehr, vom Luzernbiet bis in die Klus von Balsthal.

In solchen Beizen ist denn auch oft das Jenische zu hören, die Sprache der Jenischen. Seit den 1980er Jahren übernimmt das Netz der Autobahn-Gaststätten die Rolle des Treffpunktes für Jenische, weil sie gut erreichbar sind.

Jenische Musik, eine Kraftquelle

Wo man zusammenkommt, wird musiziert. Es braucht wenig dafür. Man kann mit Löffeln einen Rhythmus schlagen. Man kann singen. Die eine besitzt eine Mundharmonika und ein anderer eine Klarinette. Als kleines und handliches Gerät wurde in den letzten 200 Jahren das Schwyzerörgeli zum wichtigsten Musikinstrument jenischer Ausdrucksweise. Viele spielen es auch heute. Und die meisten der Musiker tun dies, ohne dass sie Noten lesen können. Indem sie hören, was andere intonieren, und indem sie auf ihr Herz hören.

«Lezmere» – wie das Handörgelispiel heisst – ist eine Passion der Jenischen. Wer nicht spielt, hört gerne zu. Aber Musiker und Musikerinnen spielen oft auch für sich. Denn jenische Musik ist eine Möglichkeit, alltägliche Sorgen zu überspielen. Einfach vergessen, hinter sich lassen.

Bitte in eines der Bilder klicken, um die ganze Bildergalerie zu sehen.

Handörgeli-Spieler: Counousse musiziert, hier an einer «Feckerchilbi». (Bild Radgenossenschaft)

Tanzendes Mädchen: Neueröffnung des Durchgangsplatzes Bonaduz in Graubünden im Jahr 2007; eine spontane Einlage am Rand des Festaktes. (Bild Radgenossenschaft)

Schallplatte: Baschi Bangerter war ein von den Hippies beeinflusster Musiker. «Zigeunermusik … Baschi’s Scharotl unterwegs», mit Alfred «Baschi» Bangerter, Aschi Feller, Asita Hamidi und Annemarie Kurz, Live-LP. Mit Dank an Anita Bangerter.

Bilderrahmen: Eine der bekannten Musikgruppen war geleitet vom blinden jenischen Musiker Franz Waser aus Graubünden (1858–1895). Seine locker-heitere Musik wird Fränzli-Musik genannt. Franz Waser ist der Musiker im Bild rechts. (Bildquelle unbekannt, Bildarchiv der Radgenossenschaft)

Gesellschaftstanz: Um die Mitte des letzten Jahrhunderts war es Brauch, dass man im Sommer an verschiedenen Orten des Dorfes «Feldtänze» organisierte. Das Bild zeigt einen Anlass beim Hotel zum See im Wald oberhalb von Grächen im Schweizer Kanton Wallis. (Foto: Sammlung Reinhard Walter)

- Weltmusik des Schweizer Jenischen Counousse Musikstück «Blumentopf». Der Schweizer Josef Mühlhauser mit dem Künstlernamen Counousse ist ein auch aus Fernsehsendungen bekannter jenischer Musiker. Er spielt ein breites Repertoire vom jenischen Handörgeli bis zur Weltmusik der Roma. (3 Musikstücke) Quelle: Musikstücke aus: Josef «Counousse» Mühlhauser, zusammen mit den Gebrüdern Mischler: «Jenische Tournee», CD 2009. Mit Dank an Counousse.

- La valse Jenisch, gespielt von Counousse

- Pesche schottisch, gespielt von Counousse

- «Zigeuner»-Musik der siebziger Jahre von Baschi Bangerter Musikstück «Wenn ich berauscht bin». Baschi Bangerter gehörte zur Underground- und Hippie-Szene, die sich in Bern in den 1970er Jahre gebildet hatte. Er verkehrte in jenischen Kreisen und scheint dort beliebt gewesen zu sein. Er war ein hervorragender Geiger und Komponist und ein ebenso begabter Maler. (2 Musikstücke) Quelle: Musikstücke aus: Baschi Bangerter: «Zigeunermusik ... Baschi’s Scharotl unterwegs», mit Alfred «Baschi» Bangerter, Aschi Feller, Asita Hamidi und Annemarie Kurz, Live-LP. Mit Dank an Anita Bangerter.

- Der fliegende Teppichhändler (Komp. in a-moll von Alfred Baschi Bangerter)

Essen und trinken – «Lem» und «Plamp»

Essen und trinken sind wichtige Geschehnisse. In der Vergangenheit mussten Jenische meist einen Kampf führen, um genügend Essen auf dem Tisch zu sehen. Die Jagd, eine beliebte Betätigung, erinnert an diesen Überlebenskampf.

Auf der Reise spielt der Grill mit seinem Feuer heute noch eine grosse Rolle.

Insgesamt ist die jenische Küche eine traditionelle, wie sie heute mancherorts wieder modern geworden ist. Das Essen ist oft währschaft, üppig und gut gewürzt, vom Eintopf bis zum Tellermenü mit verschiedensten Bestandteilen angereichert.

Bier und Brot sind jenische Worte, die auch Aussenstehende kennen: Plamp und Lem.

Jenische am Kochen – für eine ganze Festgemeinschaft. (Bild Radgenossenschaft)

Blick in den Kochtopf: Eine altjenische Spezialität aus Graubünden, die jeder Jenische und jede Jenische liebt, sind Dampfnudeln. Sie werden auch «Knedel» genannt, mit Nudeln hat das nichts zu tun. Man tischte sie etwa zusammen mit Dachs-Voressen auf. Heute wird meist Rinds-Voressen verwendet. (Bild Radgenossenschaft)

Jenische Spiritualität – Gebete und Naturliebe

Jenische sind meist sehr spirituell. Sie wissen um eine höhere Macht, um die Kräfte der Natur, und sie ahnen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als sich die Bücherweisheit vorstellt. Ob protestantisch, katholisch oder konfessionslos, diese Ahnung besteht, auch die Ahnung vom Leben der Toten. Von institutioneller Religiosität wie Kirchen, Pfarrherren und Predigern ist man ohnehin oft weit entfernt. Wie manche Jenische umarmen einen Baum oder meiden die Orte, wo Geister sein können!

Textbilder: Jenische Gebete, Vaterunser und Ave Maria. Aufgeschrieben von einem Jenischen in seiner jenischen Mundart. Auf eine Übersetzung wird verzichtet, da viele Jenische ihre Sprache als Privatangelegenheit betrachten.

Fotos: Grotte mit der schwarzen Madonna hinter dem Chalet eines Jenischen in Graubünden. (Bild Radgenossenschaft). Das Dreieck am Ohr; manche Jenische tragen dieses magische Symbol, das für Feuer, Wasser und Luft steht.

Tarot – ein Zugang zur Seelenlandschaft

Der jenische Kunstmaler Walter Wegmüller (1937–2020) hat in den 1970er Jahren zusammen mit dem Ethnologen Sergius Golowin ein «Zigeuner-Tarot» geschaffen, mit opulenten Bild-Erzählungen. 78 Bilder umfasst das Set, das international Beachtung fand. Tarot ermöglicht Zugänge zur Erforschung der Seele. «Tarot basiert nicht auf Zauberei, sondern gründet auf Erfahrung und Beobachtung», sagte Wegmüller, der zeitweise Präsident der Radgenossenschaft war. (Eine Auswahl aus dem «Zigeuner-Tarot» von Walter Wegmüller; Objekt im Museum der Radgenossenschaft.)

Europas Jenische in der bildenden Kunst

Viele Künstlerinnen und Künstler haben Roma zum Thema genommen. Meist als zerlumpte «Fahrende» oder «fesche Tänzerin». Jenische waren offenbar weniger inspirierend. Hier seien einige Bilder von Jenischen zusammengestellt, die sich nach unserer Kenntnis in europäischen Museen finden. Die Redaktion dankt für Hinweise auf weitere Gemälde.

Bildergalerie, von links nach rechts:

Bitte in eines der Bilder klicken, um die ganze Bildergalerie zu sehen.

Eine wandernde Gruppe von Hans Smidth. Der Däne Hans Ludvig Smidth (1839–1917) hat sich auf nicht romantische Weise mit Menschen einer Volksgruppe in Jütland befasst, die sich «Skojer» nennen. Ein Ausschnitt aus einem Gemälde, das sich in einer Sammlung in Herning befindet. (Bild Radgenossenschaft, 2025)

«Die Kartenleserin». Eine Darstellung ohne romantischen Zierrat. Möglicherweise eine Jenische. Gemalt 1935 von Hans Jüchser aus Dresden. (Aus einer Ausstellung im Stadtarchiv Dresden)

Scherenschleifer unterwegs. Giovanni Giacometti (1868–1922), der frühe Meister aus der Künstlerdynastie Giacometti im Bergell, malte 1891 diesen «Scherenschleifer». (Bild aus Wikipedia, gemeinfrei)

Porträt einer Frau namens «Margaret». Der Maler Adrian Columb porträtiert Travellers aus Irland. Die Figuren sind aus dem Leben gegriffen. Es sind Gesichter von Nachbarn und Freundinnen in der Gegend von Askeaton, wo er wohnt. Weitere Werke sind auf seiner Website zu sehen: adriancolumb.com. (Aus «Scharotl» Dezember 2021, mit Dank an den Künstler)

Mundharmonikaspieler. Der spanische Maler Ignacio Zuloaga (1870–1934), der manche romantisierten «Zigeuner» oder «Zigeunerinnen» gemalt hatte, porträtierte in einer zurückhaltenden und berührenden Malart einen Strassenkehrer, in dem sich ein Angehöriger einer spanischen jenischen Volksgruppe sehen lässt. (Aus einer Ausstellung im Museo de Bellas Artes, Bilbao 2019)

Expressionistische Landschaft. Gens de voyage ohne bestimmte ethnische Zugehörigkeit sind erkennbar auf dem Gemälde des Schweizers Fredy Fehr: «Landschaft bei Sanary sur Mer». Gemalt 1956. (Foto und Bild Privatsammlung)

Bub in seiner Kammer. Ernst Spichiger, Jenischer aus der Schweiz (1951–2020), malte dieses autobiografisch geprägte Bild eines Verdingbuben in seiner Kammer, der seine freundliche Alltagsmaske an die Wand gehängt hat und seine Lieblinge im Arm hält. (Bild und Foto aus einer Privatsammlung)

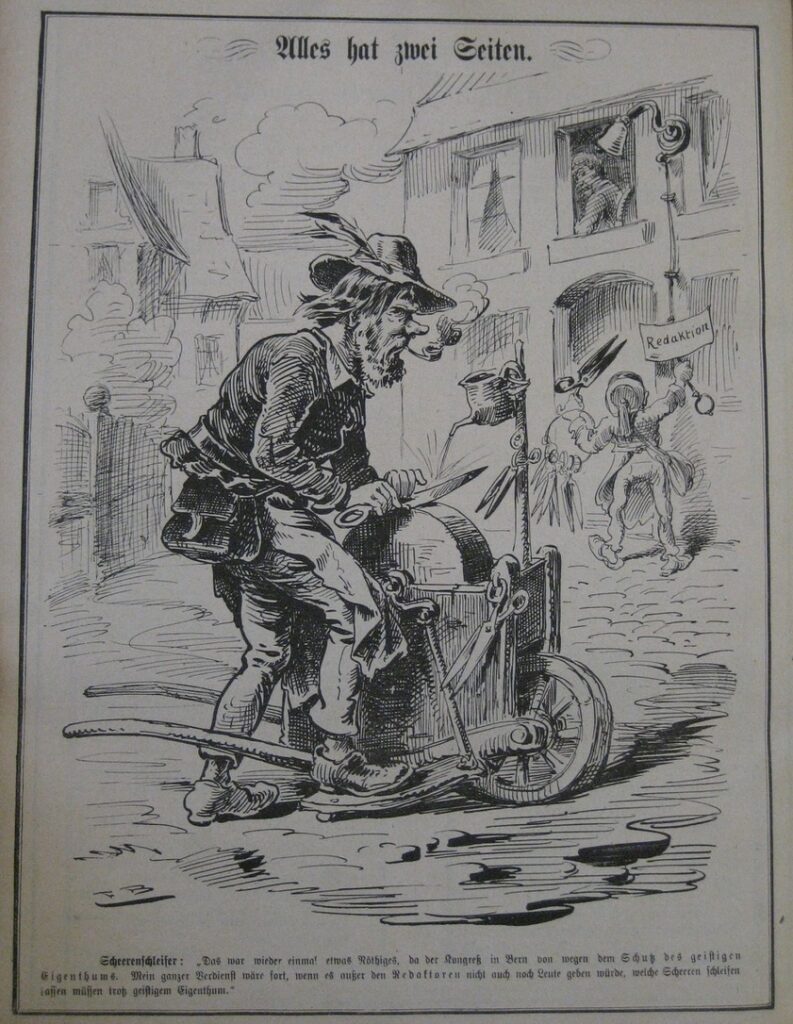

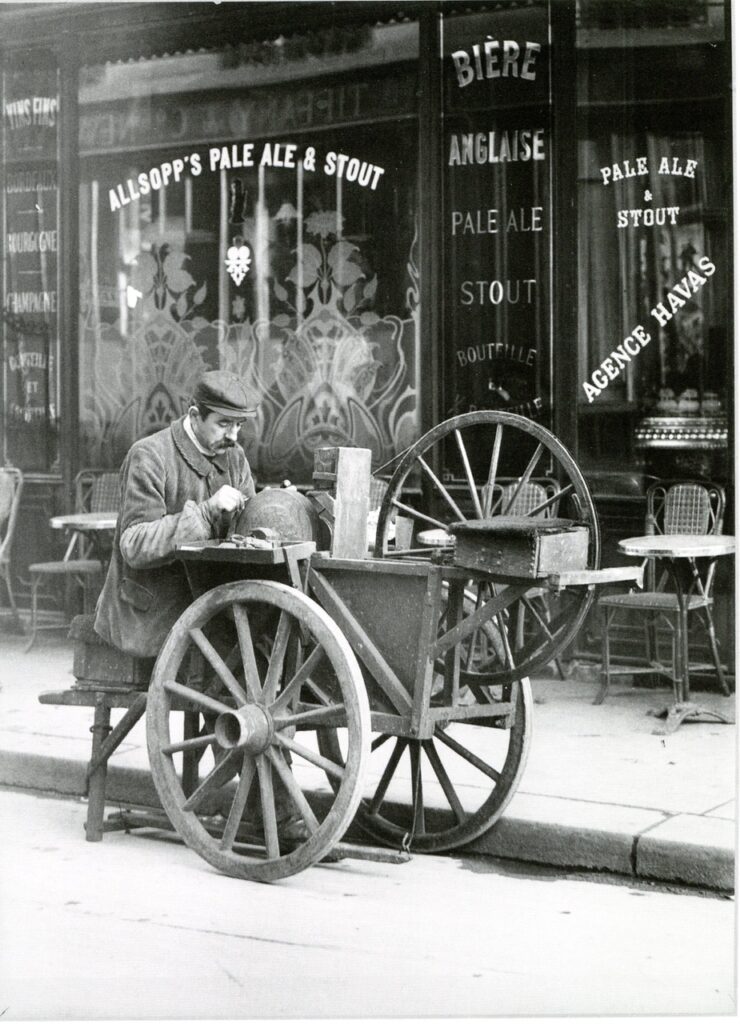

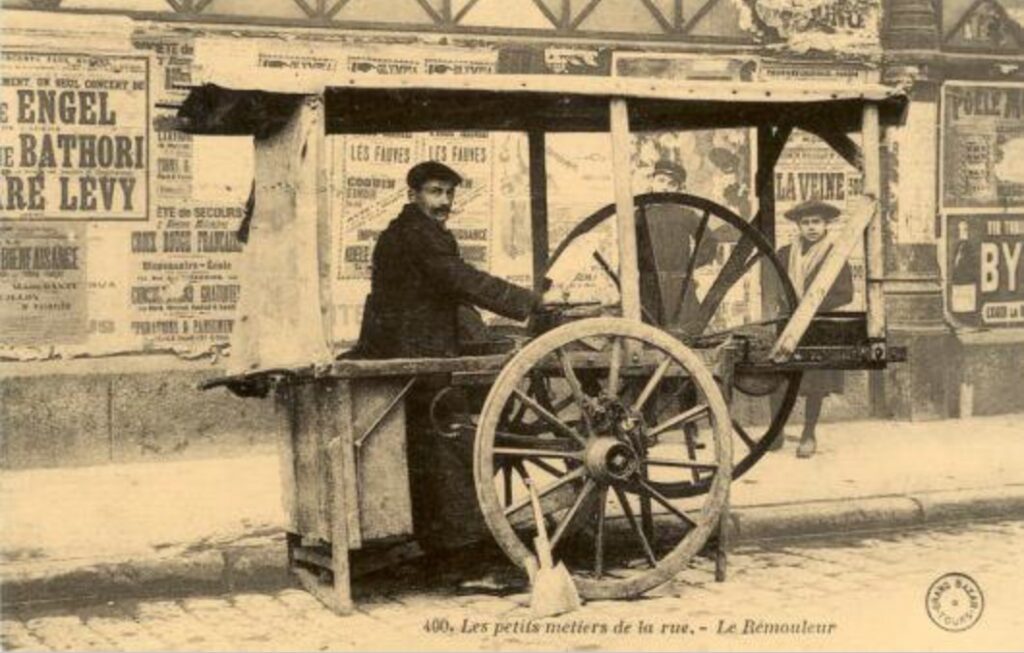

Symbolfigur Scherenschleifer

Wenn man suchen würde, welche Symbolfigur die Jenischen verkörpert, wäre dies der Scherenschleifer. Er kommt vielleicht noch vor dem Korber oder der Geschirrhändlerin und sogar vor dem jenischen Musiker. Sicher vor dem Vogelhändler und dem Häftlimacher. Ein Grund dafür könnte sein, dass der Scherenschleifer bis heute überlebt. Darum sammeln wir hier einmal möglichst verschiedenartige Bilder von Scherenschleifern in Vergangenheit und Gegenwart. Besonders gesucht wäre ein Bild der Scherenschleifer-In, es dürfte auch Frauen gegeben haben in diesem Metier.

Ein Panorama von Jenischen in der Schweiz

Ein Panorama von Jenischen in der Schweiz hat der Geschäftsführer der Radgenossenschaft, Willi Wottreng, geschaffen. Seine Gemälde, die seit Anfang zweitausendzwanziger Jahre entstehen, sind auf dem iPad gemalt (und haben nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun). Vom Computer aus werden sie auf verschiedene Materialien ausgedruckt. Der Maler versucht, Romantik, Pathos und Exotisierung zu vermeiden und heutige Jenische in ihrem Alltag zu zeigen. Als ein farbiges, witziges Volk.

Die einzige jenische Zeitschrift international – digitalisiert

Reichhaltige Informationen zur Geschichte der Jenischen und Sinti in der Schweiz finden sich in der Vierteljahreszeitschrift «Scharotl», der einzigen jenischen Zeitschrift international. «Scharotl» heisst Wohnwagen. Die Radgenossenschaft hat aus Anlass ihres 50-Jahr-Jubiläums 2025 alle Nummern digitalisieren lassen. Dies durch das Digitalisierungszentrum der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich ETHZ. Es kann mit Volltextsuche nach interessierenden Infos gesucht werden. Siehe: e-periodica.ch

Jenische Geschichte in der Schweiz – die Familiennamen

Traditionelle jenische Familien sind oft an ihren Namen zu erkennen, auch weil sie in Registern erfasst und dann verfolgt wurden. Viele Namen sind allerdings verschwunden. Und es gibt auch Familien, die sich erst allmählich zeigen. Aber die grossen Familienverbände sind bekannt, schon ein früher Bericht über die Jenischen in der Schweiz erwähnt sie.

Mariella Mehr, Aktivistin und grosse Schriftstellerin

Ein Porträt

Mariella Mehr am Vorstandstisch anlässlich der Gründungsversammlung der Radgenossenschaft 1975 im Berner Restaurant «Bierhübeli». (Foto Rob Gnant / Bildrechte Rob Gnant / Radgenossenschaft)

Mariella Mehr als Jeanne d’Arc. Karikatur von Max Läubli, erschienen in der Radgenossenschafts-Zeitschrift «Scharotl» Nr. 2/1986. (Bildrechte: Radgenossenschaft)

- Abdankungsrede der Radgenossenschaft für Mariella Mehr Würdigung der Radgenossenschaft an der Abdankung der Schriftstellerin Mariella Mehr, Zürich Sihlfeld, 14. Oktober 2022.

Robert Huber – Verdingbub, Politiker und Präsident der Radgenossenschaft

Ein Porträt

Quellenhinweis: „Zigeunerhäuptling. Vom Kind der Landstrasse zum Sprecher der Fahrenden – Das Schicksal des Robert Huber. Orell Füssli Verlag, Zürich 2010. ISBN 978-3-280-06121-3.

Robert Huber präsentiert das alte jenische Metier des Schirmflickens an einer Kulturveranstaltung in Diessenhofen 1986. (Bildarchiv Radgenossenschaft)

- Nachruf auf Robert Huber Würdigung des Minderheitenpolitikers Robert Huber bei der Abdankung in Zürich Altstetten, 2. Dezember 2016 durch den Geschäftsführer der Radgenossenschaft.

- Robert Huber, eine wissenschaftliche Kurzbiografie Robert Huber im Historischen Lexikon der Schweiz HIL.

David Burri und «Fineli» Maria Mehr, die ein «Zigeunerkulturzentrum» gründeten

Porträts

Stehend: David Burri und «Fineli» (Maria) Mehr in ihrer Werkstatt. (Aufnahme von Gertrud Vogler, ca. 1980er Jahre)

- Nachruf auf David Burri, enthaltend auch Angaben zu Maria Mehr, genannt «Fineli» Artikel aus Anlass des Todes von David Burri in der «NZZ am Sonntag» vom 26. Dezember 2010.

Eva Moser – Stolze Jenische und Verwaltungsrätin der Radgenossenschaft

Ein Porträt

Eva Moser (links) zusammen mit dem Alt-Regierungsmitglied Bundesrätin Ruth Dreifuss anlässlich der 50-Jahr-Feier der Radgenossenschaft 2025 in Bern. (Bild: Radgenossenschaft)

- Ein Porträt der Jenischen Eva Moser Biografische Erzählung einer Hausiererin und selbstbewussten Jenischen. Aus: «Jenische–Sinti–Roma. Zu wenig bekannte Minderheiten in der Schweiz». Hg. Arbeitsgruppe «Jenische–Sinti–Roma». Münster Verlag, Zürich 2023. (ISBN 978-3-907301-54-8)

Stolpersteine für Jenische

Für Jenische, die in Deutschland und anderen Ländern unter dem Nationalsozialismus ermordet wurden, werden mehr und mehr Steine der Erinnerung – «Stolpersteine» – gesetzt. Stellvertretend für viele werden hier zwei Beispiele geschildert.

Bild oben links: Stolpersteinsetzung für den aus Schaffhausen stammenden Jenischen Philippe Gidemann 2021 im elsässischen Neuf-Brisach / Neu-Breisach. (Bild Radgenossenschaft)

Bild oben rechts: Ankunft der Familienmitglieder, Fahnenträger und öffentlichen Würdenträger aus Anlass der Stolpersteinsetzung für Philippe Gidemann. (Bild Radgenossenschaft)

Bild unten: Stolpersteine, gesetzt in Tuttlingen (Deutschland) für Angehörige der Familie Berger, Vater Josef Berger und Sohn Franz Berger, die im KZ Mauthausen umgebracht wurden. (Foto Angela Lenhart, Facebook) «Nach Zigeunerart umherziehende Personen» war eine Umschreibung für die facettenreiche Bevölkerungsgruppe der Jenischen. Es sollte nicht der einzige Stempel sein, der ihr Schicksal festschrieb. Hinzu kamen später Ausdrücke wie «Zigeunermischlinge» oder «Arbeitsscheue». Der Himmler-Erlass war eine Grundlage für die Erfassung, Deportation und Ermordung vieler Roma, Sinti und eben auch Jenischen.

- Himmlers Erlass zur Bekä¤mpfung der Zigeunerplage Am 8. Dezember 1938 verschickte der oberste Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler ein Rundschreiben betreffend «Bekämpfung der Zigeunerplage». Darin hiess es: «Ich ordne deshalb an, dass alle sesshaften und nicht sesshaften Zigeuner sowie alle nach Zigeunerart umherziehenden Personen beim Reichskriminalpolizeiamt» – der Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens – «zu erfassen sind.»

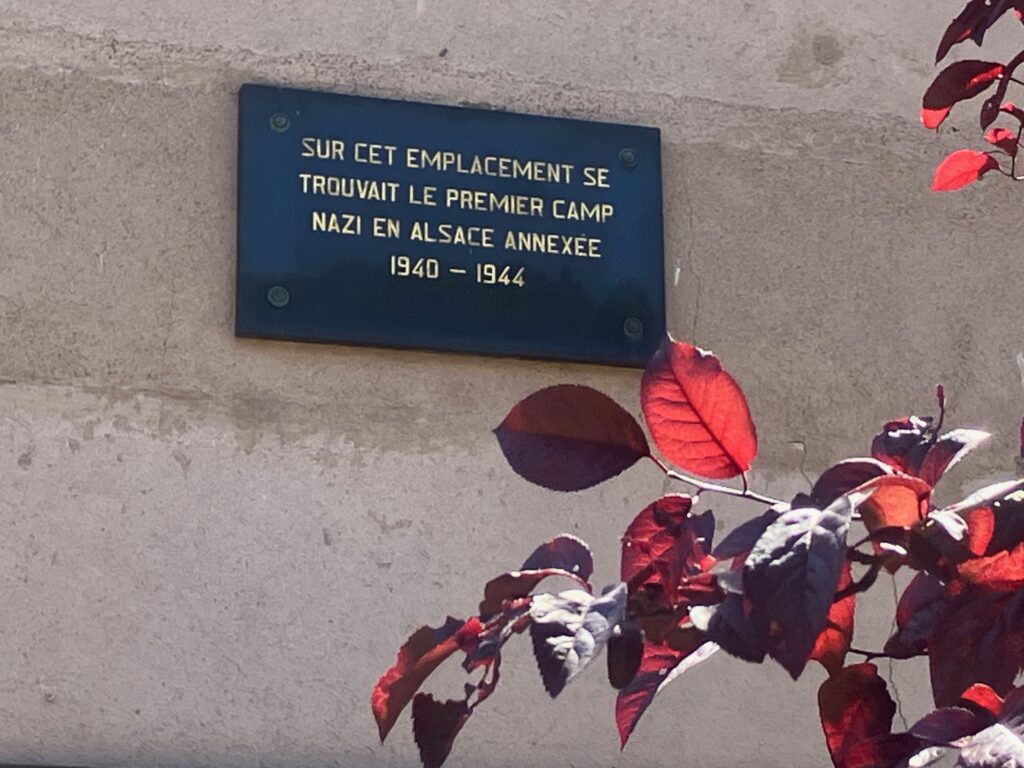

Eine Mauer der Erinnerung in Frankreich

In Frankreich, das in den Jahren des Zweiten Weltkriegs besetzt worden war, wurden die Jenischen, Sinti und Roma unter dem Untertitel «Gens de voyage» von den Nationalsozialisten und ihren Zudienern verfolgt. Eine Gruppe von Jenischen betreibt heute systematische Recherchen darüber.

Eine Selbstdarstellung des Vereins «DE-MAVIE»:

«Devoir de Mémoire aux Voyageurs Internés et leurs Enfants, DE-MAVIE, setzt sich für die Anerkennung der Verantwortung Frankreichs für die Internierung und Deportation der französischen Nomaden während des Ersten und Zweiten Weltkriegs ein.

Unser Verein besteht aus Nachkommen der Familien von internierten oder deportierten Fahrenden (Jenische, Manouches, Sinti).

Unser Ziel ist es, selbst über unsere Familien zu sprechen, Akteure unserer Geschichte zu sein und nicht passive Zeugen von Klischees und dem, was man über uns zu wissen glaubt.

Unsere Ziele:

– Unseren Ehemaligen das Wort geben und ihre Zeugnisse sammeln.

– Durch die im Laufe der Jahre gesammelten Zeugnisse und die Reflexionen, die sie begleitet haben, zur Bereicherung des historischen Wissens beitragen, unsere Familienerinnerungen in das kollektive Gedächtnis integrieren, um das Trauma auf Distanz halten zu können, Beruhigung zu bringen, jedem Mut und Hoffnung zu geben.

– Nachforschungen über unsere internierten und deportierten Familien anstellen.

– An Projekten mit anderen Vereinigungen, Gedenkinstitutionen oder Historikern teilnehmen.

– In schulischen Kreisen intervenieren.

Wir sind Vermittler der Erinnerung!

Der Vorstand des Vereins DE-MAVIE»

(Quelle: Zugeschickt vom Vorstand, Übersetzung aus dem Französischen, 2024)

Das Lager Schirmeck-Vorbruck im Elsass. Es galt als sogenanntes «Sicherungslager» und diente zur «Erziehung» und «Germanisierung» der Internierten. Der jenische Philipp Gidemann, der auf dieser Website porträtiert ist, wurde dahin gebracht. (Aufnahmen der heutigen Situation, mit Zufahrts-Bahngeleisen und Fabrikationsstätten, die nach dem Krieg zu Wohnhäusern umfunktioniert worden sind; Bildbericht der Radgenossenschaft)

Die tragische Geschichte des Ernst Lossa

2016 erschütterte ein Film viele Zuschauer. «Nebel im August» schilderte auf der Basis eines Romans das Schicksal eines Halbwaisen aus der Minderheit der Jenischen, Ernst Lossa. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden sein Vater, zwei Brüder des Vaters und andere Verwandte 1939 von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager KZ Dachau gebracht. Gemäss der nationalsozialistischen Rassenlehre wurden sie als «nach Zigeunerart umherziehende Landfahrer» verfolgt.