Schweiz

Ein Panorama von Jenischen in der Schweiz

Ein Panorama von Jenischen in der Schweiz hat der Geschäftsführer der Radgenossenschaft, Willi Wottreng, geschaffen. Seine Gemälde, die seit Anfang zweitausendzwanziger Jahre entstehen, sind auf dem iPad gemalt (und haben nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun). Vom Computer aus werden sie auf verschiedene Materialien ausgedruckt. Der Maler versucht, Romantik, Pathos und Exotisierung zu vermeiden und heutige Jenische in ihrem Alltag zu zeigen. Als ein farbiges, witziges Volk.

50 Jahre Kampf – Die Schritte zur Anerkennung

Es ist europaweit ein einmaliges Ereignis: die ausdrückliche Anerkennung der Jenischen und Sinti als nationale Minderheit durch Bundesrat Berset an der Feckerchilbi 2016 in Bern. Doch kein Schritt hat für sich allein die Anerkennung der Jenischen und Sinti gebracht. Es brauchte einen Prozess von einem halben Jahrhundert. Aber am Schluss ging es sehr schnell.

Wie es dazu kam. Ein Dokument der Radgenossenschaft.

(Frühling 2024)

Eine Delegation der Radgenossenschaft überreicht dem Vertreter des Bundesrates die Petition, welche die Anerkennung als Jenische und Sinti unter ihrem Eigennamen verlangt, April 2016. (Bild Radgenossenschaft)

Das Regierungsmitglied Alain Berset im Gespräch mit dem Präsidenten der Radgenossenschaft Daniel Huber und dem jenischen Korber Hans Nobel an der Feckerchilbi 2016 in Bern. (Bild Radgenossenschaft)

Die Radgenossenschaft wird 1975 gegründet

Die Radgenossenschaft der Landstrasse, gegründet vor einem halben Jahrhundert, ist europaweit die erste jenische Organisation, die heute noch besteht. Nach Enthüllungen der Zeitschrift «Beobachter» über Kindswegnahmen hatten Opfer der Pro Juventute Selbsthilfe-Initiativen gegründet. 1975 wurde die Radgenossenschaft an einer offiziellen Feier im Restaurant «Bierhübeli» (das heisst so viel wie Bierhügel) in Bern der Öffentlichkeit vorgestellt.

Stimmungsbilder von der Gründungsversammlung. Bilder des Fotografen Rob Gnant, teilweise nur Kontaktabzüge.

(Bildrechte: Rob Gnant/Radgenossenschaft)

- Reportage über die Gründung der Radgenossenschaft 1975 Ein Video zur Gründungsversammlung und zur damaligen Situation der Jenischen in der Schweiz. Quelle: Aus dem Bericht «Zigeuner in der Schweiz», Fernsehen SRF, Sendung «Bericht vor 8» vom 12. Juni 1975. Mit Dank ans Schweizer Fernsehen. (1 Min.)

Eine Genossenschaft von Familien und Zugewandten

Die Radgenossenschaft ist juristisch eine im Handelsregister eingetragene Genossenschaft. Darin kommt noch die alte jenische Vorstellung, dass keiner über den andern stehen soll, zum Ausdruck. In der Praxis funktioniert die Organisation wie ein Verein. Mitglieder sind jenische Einzelpersonen oder Familien und aktiv unterstützende Zugewandte.

Kultur-Veranstaltung im Begegnungszentrum der Radgenossenschaft in Zürich-Altstetten.

Der langjährige Präsident der Radgenossenschaft Daniel Huber am Telefon, im Restaurant des Campingplatzes Rania. (Bild Radgenossenschaft)

- Dokument, Anmeldung der Radgenossenschaft im Handelsregister 1975 Der erste Eintrag im Handelsregisteramt, vom 4. Juni 1953.

- Die Statuten der Radgenossenschaft, Stand 2018 Die Statuten der Radgenossenschaft. (Ergänzte Fassung vom 17. März 2018)

Die einzige jenische Zeitschrift international – digitalisiert

Reichhaltige Informationen zur Geschichte der Jenischen und Sinti in der Schweiz finden sich in der Vierteljahreszeitschrift «Scharotl», der einzigen jenischen Zeitschrift international. «Scharotl» heisst Wohnwagen. Die Radgenossenschaft hat aus Anlass ihres 50-Jahr-Jubiläums 2025 alle Nummern digitalisieren lassen. Dies durch das Digitalisierungszentrum der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich ETHZ. Es kann mit Volltextsuche nach interessierenden Infos gesucht werden. Siehe: e-periodica.ch

Jenische Geschichte in der Schweiz – die Familiennamen

Traditionelle jenische Familien sind oft an ihren Namen zu erkennen, auch weil sie in Registern erfasst und dann verfolgt wurden. Viele Namen sind allerdings verschwunden. Und es gibt auch Familien, die sich erst allmählich zeigen. Aber die grossen Familienverbände sind bekannt, schon ein früher Bericht über die Jenischen in der Schweiz erwähnt sie.

Mariella Mehr, Aktivistin und grosse Schriftstellerin

Ein Porträt

Mariella Mehr am Vorstandstisch anlässlich der Gründungsversammlung der Radgenossenschaft 1975 im Berner Restaurant «Bierhübeli». (Foto Rob Gnant / Bildrechte Rob Gnant / Radgenossenschaft)

Mariella Mehr als Jeanne d’Arc. Karikatur von Max Läubli, erschienen in der Radgenossenschafts-Zeitschrift «Scharotl» Nr. 2/1986. (Bildrechte: Radgenossenschaft)

- Abdankungsrede der Radgenossenschaft für Mariella Mehr Würdigung der Radgenossenschaft an der Abdankung der Schriftstellerin Mariella Mehr, Zürich Sihlfeld, 14. Oktober 2022.

Robert Huber – Verdingbub, Politiker und Präsident der Radgenossenschaft

Ein Porträt

Quellenhinweis: „Zigeunerhäuptling. Vom Kind der Landstrasse zum Sprecher der Fahrenden – Das Schicksal des Robert Huber. Orell Füssli Verlag, Zürich 2010. ISBN 978-3-280-06121-3.

Robert Huber präsentiert das alte jenische Metier des Schirmflickens an einer Kulturveranstaltung in Diessenhofen 1986. (Bildarchiv Radgenossenschaft)

- Nachruf auf Robert Huber Würdigung des Minderheitenpolitikers Robert Huber bei der Abdankung in Zürich Altstetten, 2. Dezember 2016 durch den Geschäftsführer der Radgenossenschaft.

- Robert Huber, eine wissenschaftliche Kurzbiografie Robert Huber im Historischen Lexikon der Schweiz HIL.

Sergius Golowin – Mythenforscher und grosser Erzähler

Ein Porträt

Sergius Golowin, der aus der Berner Hippieszene hervorgegangener Archivar, Ethnologe und Schriftsteller, der sich für die jenische Sache engagierte, 1981. (Ein Porträt aus seiner Privatsammlung)

- Nachruf auf Sergius Golowin Erschienen in der «NZZ am Sonntag» am 6. August 2006.

David Burri und «Fineli» Maria Mehr, die ein «Zigeunerkulturzentrum» gründeten

Porträts

Stehend: David Burri und «Fineli» (Maria) Mehr in ihrer Werkstatt. (Aufnahme von Gertrud Vogler, ca. 1980er Jahre)

- Nachruf auf David Burri, enthaltend auch Angaben zu Maria Mehr, genannt «Fineli» Artikel aus Anlass des Todes von David Burri in der «NZZ am Sonntag» vom 26. Dezember 2010.

Eva Moser – Stolze Jenische und Verwaltungsrätin der Radgenossenschaft

Ein Porträt

Eva Moser (links) zusammen mit dem Alt-Regierungsmitglied Bundesrätin Ruth Dreifuss anlässlich der 50-Jahr-Feier der Radgenossenschaft 2025 in Bern. (Bild: Radgenossenschaft)

- Ein Porträt der Jenischen Eva Moser Biografische Erzählung einer Hausiererin und selbstbewussten Jenischen. Aus: «Jenische–Sinti–Roma. Zu wenig bekannte Minderheiten in der Schweiz». Hg. Arbeitsgruppe «Jenische–Sinti–Roma». Münster Verlag, Zürich 2023. (ISBN 978-3-907301-54-8)

Mühsames Ringen um Stand- und Durchgangsplätze

Der Kampf für Stand- und Durchgangsplätze in der Schweiz ist ein Thema seit einem halben Jahrhundert. Mit der Verfolgung der Jenischen und Sinti im 20. Jahrhundert wurden mehr und mehr auch ihre Halteplätze anderen Zwecken zugeführt, der Siedlungsdruck brachte die Möglichkeiten, spontan zu halten – etwa an Waldrändern, Flussufern, bei Kiesgruben – noch weiter zum Verschwinden. Die Schaffung von offiziellen Plätzen wurde notwendig, der Abbau war dennoch kaum aufzuhalten. Die Tatsache, dass in der Schweiz drei staatliche Ebenen mit verschiedenen Aufgaben und Kompetenzen bestehen – Bund, Kantone, Gemeinden –, erlaubt bis heute, den «Schwarzen Peter» hin und her zu schieben und sich um die eigene Verantwortung zu drücken. Die Jenischen und Sinti brauchen aber Lebensraum und Reisemöglichkeiten, wenn sie sich entfalten wollen, wenn ihre Kultur nach den Verfolgungen wieder aufblühen soll.

Bitte in eines der Bilder klicken, um die ganze Bildergalerie zu sehen.

Schwarz-weiss-Foto: Eine frühe Aktion im Kampf für Aufenthaltsraum. Besetzung des Strandareals «Lido» in Luzern 1985 mit 70 bis 80 Wohnwagen. (Foto Gertrud Vogler, Bildarchiv Radgenossenschaft)

Befristeter Aufenthalt von Jenischen und Roma auf dem Hardturm-Areal in Zürich. (Bild Radgenossenschaft)

Vorübergehender Platz am Ufer des Neuenburgersees bei Yverdon. (Bild Radgenossenschaft)

Standplatz bei Freiburg/Fribourg, wo sich Jenische ganzjährig aufhalten. (Bild Radgenossenschaft)

Standplatz bei St. Gallen, einer der wenigen Plätze im sechstgrössten Kanton der Schweiz. (Bild Radgenossenschaft)

- Alltag auf einem Durchgangsplatz Der Aufenthalt auf einem Durchgangsplatz dient Jenischen und Sinti nicht als Erholung, sondern als Zwischenstation in ihrem Arbeitsalltag. Hier können sie bis zu 30 Tagen bleiben und ihren Geschäften nachgehen. Der Film zeigt einen Ausschnitt aus dem Alltag auf dem Durchgangsplatz Liestal, Kanton Baselland. Die Jenischen Pascal und Miranda gehen in den Sommermonaten auf die Reise (1 Min. 35). Quelle: Aus dem Dokumentarfilm «Jung und Jenisch», Produktion Dschoint Ventschr mit Unterstützung der Radgenossenschaft. Regie: Karoline Arn, Martina Rieder, 2010. (Die Qualität der Wiedergabe ist beeinträchtigt.)

Die staatliche Verpflichtung zur Schaffung von Plätzen

Der Bund (die nationale Ebene des schweizerischen Staates) hat 1998 die Konvention des Europarates über Minderheitenschutz ratifiziert. Dabei erklärte der Bundesrat, dass er nebst den traditionellen Sprachminderheiten – wie Romands oder Rätoromanen – auch die «Fahrenden» als nationale Minderheit anerkenne. Damit verpflichtete er sich, die traditionelle Lebensweise der anerkannten Minderheit zu schützen. 2001 rekurrierte der Vertreter der Radgenossenschaft in der Westschweiz, May Bittel, gegen einen Behördenentscheid, er verlangte Niederlassungsfreiheit für die Fahrenden. Er erhielt 2003 vom Bundesgericht recht; dessen Entscheid gilt bis heute als wegweisend. Daraus erwächst Kantonen und Gemeinden die Pflicht, den Jenischen und Sinti auf der Reise Stand- und Durchgangsplätze anzubieten und deren Kindern den Schulunterricht zu ermöglichen. Auch den in die Schweiz einreisenden Roma müssen Plätze zur Verfügung gestellt werden.

Das Bundesgerichtsurteil von 2003 stellt grundsätzlich fest, dass der Staat verpflichtet ist, Plätze zu schaffen. Das ganze Urteil ist nachzulesen unter der Signatur: Bundesgericht Pra 93 (2004) Nr. 52 = BGE 129 II 312.

Im Innern des Bundesgerichts. Die Sammlung der Gesetzestexte. (Bild Radgenossenschaft)

Ein grosser Prozess um einen kleinen Platz – Thal in St. Gallen

Als die Planungsbehörden des Kantons St. Gallen einen provisorischen Durchgangsplatz in der Gemeinde Thal im Rheintal realisieren wollten, stellte sich die Gemeinde quer. Gestützt auf eine einzige Gegenstimme im Gemeinderat lehnte es die kommunale Exekutive ab, den Platz zu realisieren. Die Radgenossenschaft machte 2019 Rekurs und beschritt den Prozessweg in einer Situation, wo die Betroffenen offiziell keine Rekursmöglichkeit haben. Sie zog den Prozess weiter bis zum Bundesgericht. Nach Ablehnung des Begehrens durch das Bundesgericht liegt die Frage beim UNO-Ausschuss gegen Rassendiskriminierung. Das Verfahren ist – Stand Mai 2025 – dort hängig.

Ein Kampf um wenige Quadratmeter. Der umstrittene Platz in der Gemeinde Thal im Kanton St. Gallen. (Foto Rudolf Hirtl, mit Dank)

- Medienmitteilung der Radgenossenschaft von 2021 zum Platz Thal Obwohl Jenische und Sinti als nationale Minderheiten anerkannt sind, haben sie in vielen Verfahren in der Praxis kein Mitspracherecht und juristisch kein Recht, Forderungen einzuklagen. Eine Medienmitteilung der Radgenossenschaft im Verfahren berichtet von einem verfahrensrechtlichen Etappenerfolg.

Der Platz Rania bei Zillis, ein jenischer Kulturort

Seit 2016 führt die Radgenossenschaft in Graubünden einen Campingplatz mit Chalets und Platz für Tagestouristen, wo Jenische und Sinti und Angehörige der Mehrheitsgesellschaft willkommen sind. Begegnungen finden im Restaurant statt oder an Kulturanlässen wie etwa einem Sommermarkt. Es ist der einzige von Jenischen verwaltete Platz und der einzige derartige Begegnungsort in der Schweiz. Er entwickelt sich immer mehr zu einem lebendigen Kulturort – und ist ein Rückzugsort für Jenische.

Der historische Wohnwagen («Scharotl») aus den 1920er Jahren ist ein Blickfang des Campingplatzes, er signalisiert auch den Tagestouristen, dass sie hier an einem besonderen Ort sind, und macht die Jenischen sichtbar. Bildergalerie mit Impressionen vom Campingplatz Rania: Chalets von Jenischen, die Poststelle, die Wiese für die Tagestouristen, eine Gesellshaft vor dem Restaurant, ein Sommermarkt. (Bilder Radgenossenschaft)

Bitte in eines der Bilder klicken, um die ganze Bildergalerie zu sehen.

Beschlüsse der Tagsatzung gegen «Zigeuner»

Die «Tagsatzung» war die Zusammenkunft von Abgeordneten der Orte (heute: Kantone) in der alten Eidgenossenschaft. Immer wieder fasste sie Beschlüsse, die dokumentieren, dass Menschengruppen durchs Land zogen, die damals «Zigeuner», «Zeginer» und ähnlich genannt wurden. Heutige Historiker sprechen von «Roma», möglicherweise aber umfassten diese Gruppen von Reisenden auch Vorfahren der heutigen Jenischen.

Text: Erster Tagsatzungsbeschluss der Zusammenkunft eidgenössischer Abgeordneter in Luzern im Jahr 1471. (Amtliche Sammlung der älteren eidgenössischen Abschiede (=Beschlüsse), digitalisiert von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, digital.ub.uni-duesseldorf.de)

Bild. Aufzug eines reisenden Volkes im Gebiet der Eidgenossenschaft 1418. Stich in der Schweizerchronik von Johannes Stumpf 1548. (Historisches Lexikon der Schweiz HLS, Version vom 26.2.2014, https://hls-dhs-dss.ch, abgerufen am 5. Mai 2025; Original in der Zentralbibliothek Zürich, Abteilung Alte Drucke und Rara)

Basler Kohlenberg und Zürcher Kesslerkönig

Zwei Momente aus der Frühgeschichte der Jenischen, die sonst weitgehend im Nebel bleibt, hier aber sichtbar wird:

Der Zürcher Bürgermeister Hans Waldmann soll in eine Eisenhändler-Familie eingeheiratet haben und selber «König» einer «Kesslerzunft» gewesen sein.

Auf dem Basler Kohlenberg bildete sich eine Stätte von Menschen, die besondere Freiheiten genossen und selber die «niedrige» Gerichtsbarkeit ausübten.

Text 1: Der Kohlenberg, Freistätte für «Fahrendes Volk», eine Darstellung. Aus Valentin Lötscher: «Der Henker von Basel», Basler Stadtbuch 1969. (S. 102)

Text 2: Hans Waldmann als Schirmherr der Zürcher Kesslerzunft. Auszug aus dem Buch von Thomas Huonker: «Fahrendes Volk – verfolgt und verfemt». Jenische Lebensläufe. Herausgegeben von der Radgenossenschaft der Landstrasse, Limmatverlag, Zürich 1987. (S. 22)

Bild: Bürgermeister Hans Waldmann thront mitten in der Limmatstadt Zürich auf hohem Sockel. Ein Denkmal, geschaffen von Hermann Haller. Aufnahme aus der Zeit, als das Werk mit einem Spray-Kunstwerk des international bekannten Zürcher Künstlers Harald Nägeli geschmückt war. (Bild Radgenossenschaft, September 2020)

Die Einbürgerung der Heimatlosen

Die Einbürgerung der «Heimatlosen» im 19. Jahrhundert war eine wichtige Grundlage für die Entstehung der neuen Schweiz. Der Staat brauchte sesshafte Bürger, die er besteuern und statistisch erfassen konnte. Umherziehende Bevölkerungsgruppen störten. Der Vorgang der Einbürgerung zog sich über Jahrzehnte hin, denn er begann mit kantonalen Vorlagen, es folgte ein Bundesgesetz, und danach mussten weitere kantonale Gesetze geschaffen werden. Die Gemeinden waren oft ablehnend gegenüber solchen Einbürgerungen, weil sie Sozialausgaben befürchteten. Es gab jenische Familien, die es begrüssten, endlich an einem Ort zu Hause zu sein. Wenn von «Zwangseinbürgerungen» die Rede ist, muss festgestellt werden, dass oft zuerst die Gemeinden gezwungen werden mussten, die Heimatlosen aufzunehmen.

Fahrendes Volk im Wald, evtl. «Heimatlose». Eine Darstellung aus dem «Eidgenössischen Nationalkalender» 1884.

- Lois Fédérale et Cantonale sur l'Heimathlosat, Valais 1869 Die französische Version des Heimatlosengesetzes mit dem kantonalen Gesetz des Kantons Wallis: «Lois fédérale et cantonale sur l’Heimathlosat», Sion 1869.

- Abhandlung über Burgerrödel, Heimatscheine, Heimatlose im Kanton Bern Wie die Einbürgerungen vonstatten gingen. Das Beispiel des Kantons Bern: «Burgerrödel, Heimatscheine, Einbürgerungen der Landsassen und Heimatlosen». Text des einstigen Gemeindeschreibers Peter Schneider aus Diessbach, 2015. (Quelle: Verband bernischer Burgergemeinden und burgerlicher Korporationen, https://www.vbbg.ch, abgerufen am 8. Mai 2025)

- Dokument, Bericht des Bundesrates betreffend Gesetz zur Heimatlosigkeit 1850 Das Bundesgesetz entsteht. Bericht des Bundesrates über das Gesetz betreffend die Heimatlosigkeit vom 30. September 1850. (Schweizerisches Bundesblatt, Jahrgang II, Band III, Nr. 46)

Die Feckerchilbi

«Fecker» oder «Fekker» ist ein altes, abschätzig gemeintes Wort für reisendes Händlervolk, für Jenische, namentlich im Kanton Schwyz. Die Feckerchilbi war ein jenisches Markt- und Tanzfest, entstanden Anfang 18. Jahrhundert in Gersau, damals freie Republik am Vierwaldstättersee. Ende 20. Jahrhundert wurde das Fest wiederbelebt. Die Radgenossenschaft führte es in unregelmässigem Abstand durch, so am Brienzersee, in Zürich, Bern, Freiburg, Chur.

Die erste bildliche Darstellung der Feckerchilbi, geschaffen vom Schweizer Kunstmaler Hans Bachmann und verbreitet als Druck in Publikationen, 1902.

Die neue Feckerchilbi, 1982 in Gersau wieder ins Leben gerufen. (Foto von Gertrud Vogler, Bildarchiv Radgenossenschaft)

- Darstellung der Feckerchilbi im «Waldstätter Boten» 1830 Ein früher Bericht über die Feckerchilbi in Gersau. («Waldstätter Bote» Nr. 25/1830, mehrseitiger Bericht, reproduziert ist hier nur die erste Seite.)

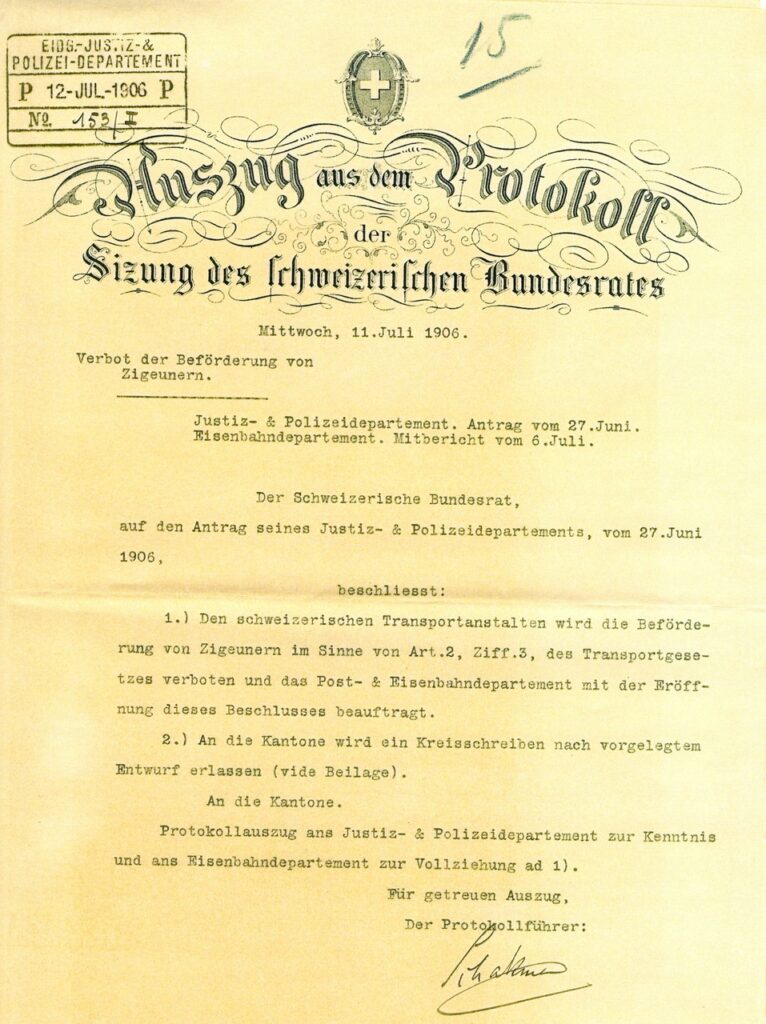

Das Eisenbahndepartement verbietet den Transport von „Zigeunern“

Die Behörden bekämpfen die fahrende Lebens- und Erwerbsweise mit allen erdenklichen Mitteln. Das Transportverbot von 1906 in der Schweiz ist ein trauriges Beispiel. Für längere Distanzen pflegten Jenische und Sinti die Bahn zu benutzen, um Pferd und Wagen zu schonen. Parallel zur Verbotspolitik verdichtet sich das Projekt, ein „Zigeuner“-Register über Jenische, Sinti und Roma anzulegen. Wie weit es realisiert wurde, ist unklar.

Ein Wohnwagenverbot im Kanton Zürich

Ein Beispiel, wie versucht wurde, die Lebensweise der Jenischen zu zerschlagen: Der Kanton Zürich verbot Anfang 1930er Jahre per Gesetz, in Wohnwagen zu wohnen. Die betroffenen Jenischen zogen ihre Einsprache gegen das Verbot bis vor Bundesgericht – das dem Kanton Zürich recht gab.

Porträts: Polizeiaufnahmen von Heimatlosen, sogenannte Daguerreotypien. Erstellt vom Schweizer Lithografen und Fotografen Carl Durheim (1890–1910). Unter ihnen auch Klara Wendel, die in einen aufsehenerregenden Prozess wegen angeblicher Bildung einer Räuberbande involviert wurde. Das Schweizerische Bundesarchiv hat eine Sammlung mit über 200 Salzpapierabzügen digitalisiert und diese auf Wikimedia Commons veröffentlicht. (Wikimedia Commons, Category:Durheim portraits contributed by CH-BAR)

Szenebild: Sogenannte Fecker – eine abschätzige alte Bezeichnung für Jenische – bei einem freien Halt am Lauerzersee im Kanton Schwyz. (Undatiert, Fotograf unbekannt, Bildarchiv der Radgenossenschaft)

- Dokument: Das Transportverbot für Zigeuner auf Eisenbahnen 1906 Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen betreffend das Verbot der Beförderung von Zigeunern, vom 11. Juni 1906. (Schweizerisches Bundesblatt, 58. Jahrgang, Nr. 32, 8. August 1906)

Die Anfänge des Widerstandes – 1960er Jahre

Anfang 20. Jahrhundert hielten reisende Händler am Dorfrand, am Waldrand, lagerten am Flussufer, wo immer sie wollten. Da gab es noch nicht einmal das Wort «Spontanhalt». Diese Freiheiten gingen in den Jahrzehnten der Verfolgung verloren. Die Plätze wuchsen einfach zu. Oder sie wurden anderweitig genutzt. In den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts verlangten Jenische ihr Recht auf traditionelle Lebensweise immer lauter zurück. Aber wo sollten sie halten auf der Reise und in den Monaten dazwischen? In Zürich liessen sie sich ohne Bewilligung auf einem Platz in Altstetten nieder, wo auch italienische Familien ihre Baracken hatten.

Der sogenannte Spontanhalt ist ein Rest der früheren Freiheit, der Möglichkeit, gegen Bezahlung bei Bauern für einige Zeit zu halten. Bild von einem solchen privaten Halteplatz in Bäretswil (Kanton Zürich). (Bild Radgenossenschaft)

- Ein seltenes Filmdokument aus den 1960er Jahren Reportage von der Wohnwagensiedlung in Zürich-Altstetten. Es zeigt die Wohnwagen- und Barackensiedlung für «Fahrende» und «Fremdarbeiter» am Geerenweg bei der Europabrücke in Zürich-Altstetten. Der spätere Präsident der Radgenossenschaft Robert Huber erzählt im Interview von den Lebensumständen der Jenischen am Rand der Stadt (1 Min. 50). Quelle: Aus dem Bericht «Armut in Zürich», Fernsehen SRF, Sendung «Antenne» vom 16. Dezember 1965. Mit Dank ans Schweizer Fernsehen.

Zeugnisse betroffener Eltern und Kinder

Zahllos sind heute die Berichte von Opfern der Familienzerreissungen. Zwei Beispiele von Zeugnissen finden sich in den Video- und Audiodateien auf der rechten Spalte.

Die Kindswegnahme im Film. Schlüsselszene aus dem Spielfilm «Kinder der Landstrasse» (1992) von Urs Egger (Regie) und Johannes Bösiger (Drehbuch), in der Hauptrolle als jenisches Mädchen: Jasmin Tabatabai. Mit Dank an Urs Egger.

- Robert Huber, Präsident der Radgenossenschaft, berichtet über seine Jugend, 1986 Robert Huber, geboren 1933, wurde als Kleinkind von der Pro Juventute seiner Familie entrissen. Er lebte zuvor sesshaft bei Verwandten. Bis er zwanzig war, wurde er an mindestens 16 verschiedenen Orten versorgt, als Verdingbub bei Bauernfamilien und in Heimen. Unter anderem in der berüchtigten Strafanstalt Bellechasse im Kanton Freiburg. Als 20-Jähriger befreite er sich von diesen Fesseln und begann zu kämpfen. Robert Huber war von 1985 bis 2009 Präsident der Radgenossenschaft. (Quelle: Aus einem Interview des Historikers Thomas Huonker mit Robert Huber, CD 1986. Copyright: Radgenossenschaft der Landstrasse, 4 Min.)

- Charlotte Dasen-Nobel: Les enfants yéniches retirés à leurs familles Interview avec Charlotte Dasen-Nobel. Les «Enfants de la grand-route» était une œuvre «d’entraide» créée par Pro Juventute en 1926. Elle visait à la sédentarisation forcée des gens du voyage en séparant les enfants yéniches de leurs parents et en les plaçant dans des institutions ou dans des familles d’accueil. Ce programme n’est suspendu qu’en 1973, sa révélation par la presse ayant suscité un vaste scandale. (Source: Emission «Le Scandale des enfants Yéniches retirés à leurs familles», un reportage de Jean-Paul Mudry / José Roy, 1990, Télévision suisse romande, «Temps présent». Avec nos remerciements, 1 Min. 40)

Verfolgt im Namen der Wissenschaft

Die ersten eugenisch oder «rassenhygienisch» begründeten Zwangssterilisationen und Zwangskastrationen in Europa fanden in der Schweiz statt, die allerersten an Patienten der psychiatrischen Klinik Burghölzli in Zürich unter deren Direktor Auguste Forel um 1890 sowie unter dessen Nachfolgern Eugen Bleuler, Hans Wolfgang Maier und Manfred Bleuler. Auch in anderen schweizerischen psychiatrischen Kliniken wie Wil im Kanton St. Gallen und Spitälern diverser Kantone wurden in der Schweiz bis in die 1980er Jahre hinein Tausende von angeblich «erblich Minderwertigen» zwangssterilisiert, grösstenteils Frauen. Seit 1920 wurden in der Schweiz auch Sterilisationen und Kastrationen mittels Röntgenbestrahlung in hoher Dosis durchgeführt. Im schweizerischen Kanton Waadt wurde im Jahr 1929 das erste Gesetz zur eugenischen Zwangssterilisation in Europa erlassen; es wurde erst 1985 aufgehoben.

Das Deckelbad, wie es in psychiatrischen Anstalten verwendet wurde zur Ruhigstellung von Patientinnen und Patienten: Illustration von Sandra Niemann, nach einem Objekt in der damaligen Zürcher Klinik «Burghölzli». (Illustration zum erwähnten Buch «Hirnriss»)

- Interview mit dem Psychiater und Rassenhygieniker Benedikt Fontana Der Psychiater und Leiter der Psychiatrischen Klinik Waldhaus in Chur, Dr. Benedikt Fontana, war ein Rassenhygieniker. Er bekämpfte die Lebensweise der Jenischen, die er als «Vaganten» betrachtete. In einer Dissertation über eine jenische Grossfamilie warf er den Jenischen einen vererbbaren «Wandertrieb» und andere «Laster» vor. Mit Zwangsmassnahmen wie Elektroschocks versuchte er, das angebliche Laster auszumerzen. Interview mit Benedikt Fontana aus der Filmdokumentation «Die Verfolgung der Jenischen in der Schweiz 1926 bis 1973», Thomas Huonker (Red.), Radgenossenschaft der Landstrasse (Hrsg.), DVD 2007. (1 Min. 40)

Die Beteiligung des «Seraphischen Liebeswerks»

Das «Seraphische Liebeswerk», eine Schwesterngemeinschaft im Kanton Solothurn, war an den Kindswegnahmen und Familienzerstörungen aktiv beteiligt. Eine offene Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit hat bis heute nicht stattgefunden. Die Verantwortlichen zeigen sich bis in die heutige Zeit überzeugt davon, mitmenschlich gehandelt zu haben.

- Artikel über das Seraphische Liebeswerk, Solothurner Zeitung 2019 Lucien Fluri: «Seraphisches Liebeswerk. Kinder fremdplatziert: Die unrühmliche Geschichte einer katholischen Institution», Solothurner Zeitung vom 8. November 2019.

- Wo sind die toten Kinder von Belfond, Artikel aus «Scharotl» (gekürzt) Im Müttern- und Säuglingsheim Belfond im Jura brachten junge Frauen Kinder zur Welt, die oft zur Adoption freigegeben wurden. Es muss Totgeburten und Frühsterblichkeit gegeben haben. Die Radgenossenschaft fragt nach: Wo sind die toten Kinder von Belfond?

«Verbrechen gegen die Menschlichkeit» anerkannt

In einem offenen Brief an Bundesrätin Baume-Schneider, Vorsteherin des schweizerischen Innendepartements, verlangten die Radgenossenschaft und weitere jenische Organisationen und Unterzeichnende Anfang 2024 die Anerkennung der Aktionen der Pro Juventute und anderer Beteiligter als «kulturellen Genozid». Dies, nachdem die Jenischen schon seit Jahren und Jahrzehnten darüber diskutiert hatten und eine erste Eingabe aus der Westschweiz ohne sichtbares Resultat geblieben war. So stiess die Radgenossenschaft nach.

Drei Bilder aus einer Reportage des Fotografen Hans Staub in der «Schweizer Illustrierten» (mit Erlaubnis der Fotostiftung Winterthur):

- Einweisung: Der Verantwortliche Alfred Siegfried bringt Kinder in eine Institution.

- Zahnkontrolle: Der Verantwortliche der Pro-Juventute für die Aktion «Kinder der Landstrasse». Alfred Siegfried masst sich an, die Jenischen bis in die Körperöffnungen zu kontrollieren.

- Nonnen: Schwestern betreuen die geraubten Kinder im Namen der Mitmenschlichkeit.

Bild Zelle (ebenfalls aus einer Illustrierten, evtl. Hans Staub): Die Gutachten der Psychiater und die Anweisungen der Sozialbehörden führten dazu, dass jenische Frauen und Männer sogar in der Strafanstalt Bellechasse (Kanton Freiburg) interniert wurden.

Die Geschichte des Flüchtlings Anton Reinhardt

Der Verein «Stolpersteine Schweiz» plant (2026) die Setzung eines Erinnerungssteins für Anton Reinhardt, der in die Schweiz flüchtete, von der Schweizer Grenzpolizei verhaftet und über das deutsch besetzte Elsass abgeschoben wurde, wo er verhaftet und dann erschossen wurde. Es wird der erste in der Schweiz gesetzte Stein für einen Angehörigen aus der Volksgruppe der Jenischen und Sinti sein.

Polizeifotos von Anton Reinhardt im Schweizerischen Bundesarchiv (Quelle: Schweizerisches Bundesarchiv, Bestand E4264 1985/196, Dossier N24287 «Reinhardt Anton, 10.6.27 Deutschland, alias Bühler Anton (Ausgeschafft)».

(Bild Radgenossenschaft)

Schweizerisches Zentralpolizeibureau + Erkennungsdienst Bern: Erkennungsdienstliche Behandlung des Flüchtlings Anton Reinhardt, Ausschnitt. (Schweizerisches Bundesarchiv, Bestand E4264 1985/196, Dossier N24287 «Reinhardt Anton, 10.6.27 Deutschland, alias Bühler Anton (Ausgeschafft)».

(Bild Radgenossenschaft)

Symbolisch für die nazifreundliche Haltung der Schweiz steht Oberst Eugen Bircher (1882–1956). Hier als Figurine im Festungsmuseum Full-Reuenthal. An einer Versammlung äusserte er sich über (jüdische) Flüchtlinge wie folgt: «Die Emigranten wollen sich bei uns eine wirtschaftliche Position erobern (…) Sie werden ihr Gift ausstreuen. Sie bilden einen Fremdkörper im Volke, der wieder herausgeschafft werden muss.» (Bild Radgenossenschaft; Zitat nach Wikipedia «Eugen Bircher», ohne Quellenangabe)

- Das Schicksal des Anton Reinhardt Auszug aus einem Referat, gehalten an der Jahresversammlung 2024 des Vereins Stolpersteine Schweiz.